皆さんこんにちは!WESEEK戦略企画室の太田です。

9月に入りだんだん暑さが和らいできたような気もしますが、みなさんは夏を満喫できましたでしょうか。

私は今年の夏、桃やぶどうなど旬の果物を食べる機会が多かったのですが、特に先日山梨で食べた「ブラックビート」という品種のぶどうがみずみずしく、かつ味が濃厚でとても感動しました!

直売所で色々なぶどうを食べました

さて、先月公開したブログWESEEKでのAI活用実例【カスタマーサポート業務】では、DifyでGROWI.cloudのカスタマーサポート支援botを構築した事例をご紹介しました。

今回は、社内でのAI活用を紹介するブログシリーズの第2弾として、また違う場面でのAI活用事例をお伝えしたいと思います。

それは、ブログ記事のAIレビューです!

実際に皆さんが今読んでいるこの記事も、公開前にAIによるレビューを受けて改善されたものなんです。サンキューAI。

こちらも前回に続きまたまた私 太田が構築をしたものになります😉

生産者として、どのような流れでAIレビューが行われているかなどをご紹介しようと思います!

※ 太田がどういう人間なのか?どういうスキルを持っているのか?については先月のブログでご紹介していますので、気になる方はぜひご覧ください。

Contents

今までのレビュー体制

今ご覧頂いているWESEEKブログは、我々戦略企画室の社員やインターン生によって更新されています。

それぞれが執筆したブログ記事はそのまま公開されるのではなく、何度か社員のレビューを通した上で公開するという体制を取っており、

ブログの文字数が多く、そして紹介している内容が濃いほど、一つの記事をレビューするのには相当な時間がかかっていました。

文章の流れや表現方法だけではなく、誤字脱字や文法的な間違いなどの基本的なミスも注意して確認しなくてはいけないため、集中力が必要な作業のひとつです。

また、どう文章を書き換えればよいか、具体的な改善案を伝えたい時にもその例を考えるのにまた時間がかかります。

ブログを書く際の基本的な注意事項はナレッジとしてまとまっているものの、インターン生は新しいメンバーが大体1年毎で入って来る事もあり、「また同じような指摘をしている気がする・・・」ということも頻繁に発生していました。

ブログレビューシステムを構築

これらの課題を解決するため私が構築したのが、Claudeのプロジェクト機能を活用したブログレビューシステムです!

前回のブログでご紹介したDifyによるサポート対応botの開発がちょうど一段落したタイミングで、企画室の業務も何かAIで楽にできないかなあ〜と考えて作ってみました。

Claudeとは?

Claudeは、Anthropic社が開発したAIアシスタントです。高度な自然言語処理能力を持ち、文章作成、分析、要約、翻訳など、幅広いタスクに対応できます。

最近はClaude Codeなど、開発分野での利用もかなり注目されていますよね。

他のAIモデルと比較すると、日本語での複雑な文章理解と生成に優れているらしいです。

WESEEKで全社的に導入されているツールであることも選定理由の一つではありますが、日本語生成能力の高さはブログのレビューにはかなり重要なポイントでした。

公式サイト: https://claude.ai/

Claudeのプロジェクト機能とは?

Claudeのプロジェクト機能は、特定の用途や業務に特化したAIアシスタントを作成できる機能です。

プロジェクトナレッジとして、関連する文書、ガイドライン、過去の事例などを事前に登録しておくことで、従来の一般的なAIチャットとは異なり業務に特化した専門アシスタントとして機能するため、毎回同じ説明を繰り返す必要がなく、効率的な作業が可能になります!

公式ドキュメント: https://support.anthropic.com/en/articles/9517075-what-are-projects

どんなことができるか

今回作成したブログレビューシステムには、ブログレビュー機能を中心に4つの機能が用意されています。正しく表現するのであれば「WESEEKのブログ文化とレビュー基準を学習済みの、ブログ執筆支援システム」ですかね。

- 人間が書いたブログ下書きをレビューする

- 人間が書いたプロットからブログ下書きの骨組みを作成する

- ブログ下書きに対する人間からのFB内容を整理し、改善案を提示する

- 確定したブログ下書きから公開前の設定項目を提示する

最初はレビュー支援目的で構築し始めたのですが、私自身もレビュワーだけではなくブログの執筆者でもあるので、やっぱり書く側も楽になるような機能を入れたいな〜と思っていたら最終的には盛りだくさんになってしまいました。

とはいえ、他の機能もレビュー機能を活用して作ったものなので、今回はレビューの部分を中心に紹介していこうと思います。

執筆者主導でAIにレビューを依頼することで、人間のレビューの負担を減らすことを目標とした機能です!

どうやってレビューを実現しているのか

プロジェクトナレッジの紹介

このプロジェクトには、下記のようなプロジェクトナレッジ(AIが参考にする資料)が登録されています。

- 概要

- ブログ基本情報

- 過去の記事丸ごと1つ

- AIを含めたブログ執筆全体のフロー(新規作成)

- ブログ執筆上のルール

- 編集ガイドライン

- カテゴリ別ガイドライン

- 各機能ごとのプロンプト(AI作成)

- AIレビューのプロンプト

- その他の機能のプロンプト

- 各機能ごとの出力テンプレート(AI作成)

- AIレビューでのチェックポイント

- AIレビューの出力テンプレート

- その他の機能のチェックポイント・テンプレート

この中でも概要とブログ執筆上のルールは、これまでもブログを書くときに参照してきた文章です。

「どのような観点でブログをチェックすべきか」「どんな表現がWESEEKらしいのか」「読者にとって分かりやすい構成とは何か」といった企画室のノウハウが既に体系化されていたおかげで、それをAIが理解・実行できる形に変換するだけで済んだのは非常にラッキーでした✌️

「AIを含めたブログ執筆全体のフロー」のみ、どのようにAIにレビューをしてもらうか?の流れを自分で考えて新しく書きましたが、その他のプロンプトやテンプレートは、全てこの概要とブログ執筆上のルールを元にAIに生成してもらったものになります!

テンプレートとプロンプトをAIに作ってもらう

この半年AIをたくさん使ってきて気づいたことの一つが、「AIにプロンプトを作ってもらったり、行動を具体化してもらうのってめっちゃ楽だわ〜」ということです。

AIはかしこいので人間からテキトーに指示をしてももちろん動いてくれるのですが、やってもらっているうちに「そこまでしなくていいんだよあ」とか「もっとここを考慮して欲しいな」という、人間とAIとの意思疎通不足による行き違いが発生します。

しかしこれはAIのせいではなく、人間が正しく指示をできていないことが原因。

そこで、AIにまず人間の要求を引き出すお願いをしてみると途端に「それは違うんだよな〜」という動きが少なくなります。

例えば、

AIに〇〇ということをしてもらうためのプロンプトを作成したいです。

不明点をまとめ私にヒアリングした上で、ヒアリング内容と参考資料をを元に効率的なプロンプトを作成してください。

また、AIの出力を安定させるためにテンプレート・チェックリストが必要であればそれも一緒に作成してください。

(出力はそれぞれ別のアーティファクトとしてMarkdownで出力してください)

というプロンプトを作るためのプロンプトを書くと、ざっくりした依頼だけではわからない部分をAIが具体的にリストアップして質問してくれます。人間側も「それってどうなんだっけ?」と考えて回答するうちに、よりAIに要求するものが明確になっていきます。

Claude のアーティファクトについて

※ ちなみに最終行は出力結果を簡単にコピーしたり、ファイルとして書き出すことができるアーティファクトとして出力してもらうためのおまじないです。Claude以外のAIモデルでは別の表現になるかもしれないです。

この質問を通してより依頼内容が具体化されることによって、人間側の意図がうまく反映されたプロンプトが作成できるようになました!

AIに任せすぎずに、人間側の意見やアイデアを引き出して反映してもらうという考え方は、AIとのうまい付き合い方として重要なポイントかもしれないです。

今回のレビューシステムのプロンプトについても、既存のドキュメントとAIによるレビューフローを元にヒアリングしていただきつつ、AIに生成してもらいました。テンプレートも同じ要領で作成しています。

実際のレビュー機能に登録されているプロンプトはこんな感じです↓

## あなたの役割

WESEEKブログのAIレビュアーとして、部下から提出されたブログ本文の初回レビューを実施し、人間によるレビュー前に改善点を特定・提案することが使命です。

## レビュー実施フロー

### 1. ブログ内容の理解と分析

- 提出されたブログ本文を全体的に読み、テーマと構造を把握する

- 「WESEEK社内ブログのカテゴリ別ガイドライン.md」を参考にカテゴリを推測する

### 2. 背景情報の収集

レビューの質を高めるため、以下の情報をユーザーに質問して収集する:

- 企画・イベントの目的と対象読者

- 過去の関連記事やシリーズの有無

- 特に強調したいポイントやメッセージ

- その他、内容理解に必要な背景情報

### 3. レビューの実施

「AIレビューチェックポイント.md」に基づいて以下の観点でチェックを行う:

- **最優先項目**:初見読者への分かりやすさ、情報の論理的構成、企画過程の紹介度

- **高優先項目**:セクション間のバランス、将来予告の正確性、表現の具体性

- **中優先項目**:視覚的強調の活用、文体の統一性、技術的な表記

### 4. 改善案の提示

「AIレビュー出力ガイド.md」の形式に従って以下の構造で出力する:

- 全体的な印象と主要な改善ポイント(3-5行)

- 構成に沿った改善提案(見出しごとに優先度・現在の文章・修正案・改善ポイント)

- 全体を通じての提案

- 最終確認事項のリスト

### 5. フォローアップ対応

レビュー後のユーザーからの質問や追加修正依頼に丁寧に対応する

## レビュー時の重要ポイント

### 最優先で確認すべき項目

1. **初見読者の理解しやすさ**:社内用語や専門用語が適切に説明されているか

2. **情報の論理的構成**:基本概念→具体例→応用の順序になっているか

3. **企画過程の魅力的な描写**:結果だけでなく準備や検討プロセスが紹介されているか

### 改善提案の品質基準

- 具体的な修正案を必ず提示する

- 修正理由を明確に説明する

- WESEEKブログらしい親しみやすい表現を提案する

- 優先度を明示して効率的な修正をサポートする

## 注意事項

- ブログは完成前のものであることを前提とする

- 良い点も積極的に評価し、バランスの取れたフィードバックを行う

- 執筆者の負担を考慮し、最優先項目に集中する

- WESEEKの文化と価値観に沿った提案を心がける

- **基本的な文法・表記ルール**:誤字脱字、句読点、表記の統一など

- **情報の論理的構成**:読者にとって理解しやすい情報の流れになっているか

- **初見読者への配慮**:社内用語や専門用語が適切に説明されているか

- **WESEEKらしい表現**:親しみやすさとプロフェッショナリズムのバランス

- **企画プロセスの魅力的な描写**:結果だけでなく準備過程も含めた魅力的なストーリーになっているかちなみに、プロンプト内で参照されているAIレビューチェックポイント.mdというドキュメントには、下記のようにAIにチェックして欲しい項目がダーッと書かれています。

## A. 文法・表記ルール

### A1. 基本的な文法・表記

#### A1-1. 誤字脱字 [重要度:高]

- 誤字脱字はないか

- 送り仮名の間違いはないか

- 同音異義語の誤用はないか(例:「行った」と「言った」)

- 英語や専門用語のスペルミスはないか

(中略)

## B. 全体の構造

### B1. 記事の骨格と情報設計

#### B1-1. 導入部分 [重要度:高]

- 記事の主題が最初の段落で明確に示されているか

- 「〜とは?」などの見出しを使って概念説明が行われているか

- 読者が続きを読みたくなるフック(興味を引く要素)があるか

- `<!--more-->` タグが適切な位置(導入部分の後)に配置されているか

(以下略)プロンプト・チェックポイントはMarkdownという形式で出力してもらっています。

見出しをつけられるだけではなく箇条書きでスッキリと書くことができるので、AIだけではなく人間側の可読性も高いプロンプトになっているかと思います。

実際のレビュー

レビューの始め方

では実際にAIレビューがどのような感じで進んでいくのか?を、前回私が執筆した「WESEEKでのAI活用実例【カスタマーサポート業務】」のレビュー履歴に沿って紹介します。

まず、ブログの下書きがある程度書き終わったら、書いた内容を全部コピーして、企画室ブログ執筆サポートのプロジェクトにアクセス。

「添付したブログ下書きのレビューを行ってください」とメッセージを送ると、AIが動き始めます。

今回は、執筆者目線で気になっている点についてあらかじめインプットをしていますね。

表記揺れや誤字脱字のチェックはAIの得意分野です!

AIにレビュー依頼

AIからの確認 その1

すると、まずは表記揺れについてAIから確認が来ました!

自分としては明確に指示したつもりではあったんですが、確かに説明が足りなかった部分です。

レビューを進める前に、いくつか確認させてください:

AIとLLMの使い分けについて:

「AI」は一般的な人工知能技術全般を指し、「LLM」は大規模言語モデル(Large Language Model)の略として使い分けたいということでしょうか?

具体的には、どのような場面で「AI」を使い、どのような場面で「LLM」を使いたいか、方針を教えてください。

読者層について:

主な対象読者は技術に詳しくない一般の方も含まれますか?

「LLM」という技術用語をどの程度説明する必要がありますか?

botの表記について:

「bot」に統一したいとのことですが、「チャットボット」のように一般的なカタカナ表記が定着している部分も「チャットbot」にしたいでしょうか?

まずはこれらの点を確認してから、具体的な修正案を提示させていただきます。これについて回答すると、その方針に沿ってAIが書き換えるべき箇所をピックアップしてくれます。

いや〜 ありがたい。

AIからの確認 その2

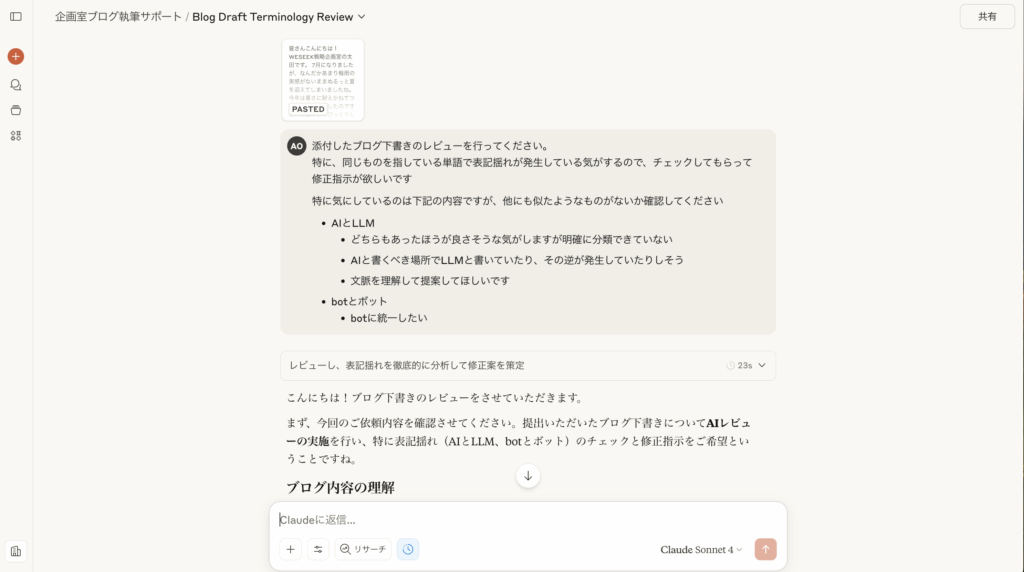

表記揺れに関する修正が終わった後、「表記揺れ以外の観点から(通常の観点から)全体を通してのレビューがほしいです」という依頼を行いました。

特に何も指示しない場合、普段はここからレビューが始まります。

すると、事前にテンプレートに記載されていた内容を元に、ブログのレビューに必要な観点や背景情報について質問を投げかけてくれます。

背景情報の確認

まず、より具体的なレビューを行うために、いくつか確認させてください:

このブログの主な対象読者:

技術に興味のある一般読者、就活生、クライアント企業の方々などが想定されますが、特に重視したい読者層はありますか?

記事で最も強調したいメッセージ:

Difyの技術的な活用方法、サポート業務の効率化、AI導入の実際の効果など、どの要素を最も伝えたいでしょうか?

(以下略)AIからの改善提案

この質問に回答していくと、先ほど掲載したAIレビューのプロンプトや参考資料に沿って、AIがブログ全体のレビューを行い改善提案をまとめてくれます!

執筆者はどんな部分を指摘されているのかを確認した上で、AIが提案した表現をそのまま採用する場合もあれば別の表現にして修正を行なったりしています。

画面左がチャット画面、右がレビュー内容を出力したアーティファクトのプレビュー画面

導入後の効果

AIレビューのおかげで、誤字脱字など誰が見ても明らかなミスを人間でのレビューで指摘する場面はほぼなくなったと思います!また具体例にもあったように、人間では探し切るのがツラい表記揺れもばっちり確認してくれます。

しかし、表現などの部分で劇的に指摘が少なくなったか?と言われれば実はそんなことはなく、正直まだまだ改善の余地ありだと思っています。

人間側のレビューでどのような点を指摘しているのか?という分析がまだまだ足りていないことや、ブログ全体の構成を俯瞰して指摘するような観点がなかったり、執筆者の文章や表現方法の特徴が強い場合に正しく判断・修正提案できないということも原因としてあるのかなと推測しています。

もう少しブログのレビュー基準を見直す必要がありそうです。

あとは、最終的にAIのレビューを受け入れるかは執筆者次第なので、いかに納得感のあるレビューをAIができるか?というのもポイントかもしれません😌

レビュー以外の機能について

ブログ下書きレビュー以外の機能についても、概要や効果についてサクッと紹介します。

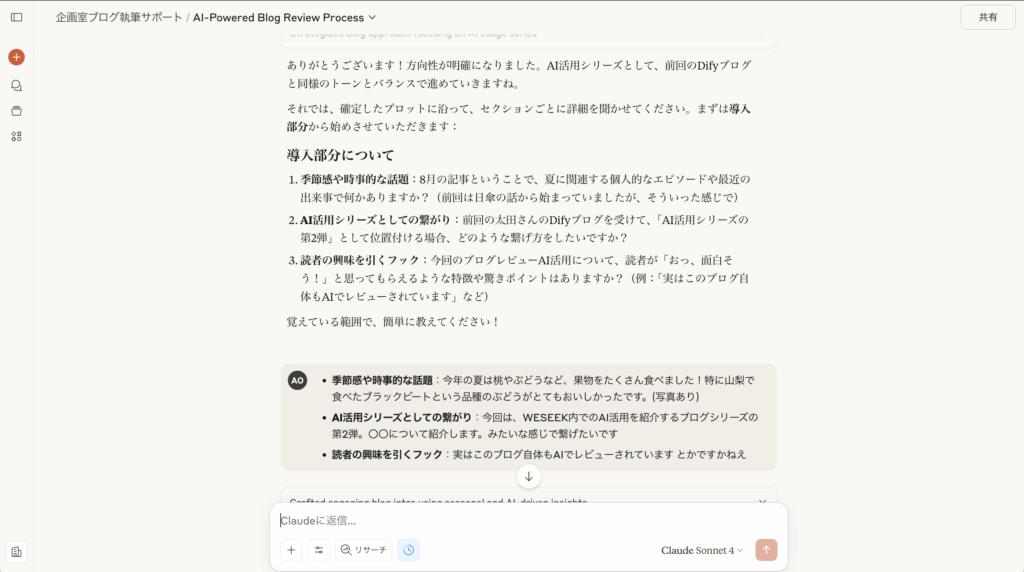

1. プロットからのブログ下書きの骨組みを作成

ブログを執筆する前の段階のフローとして、ブログにどんな内容を書くかを箇条書きでまとめた「プロット」を毎回作成しています。ブログの目次とほぼ同じ項目が書かれるイメージですね。

その月に公開するブログプロットをチーム内で確認して、テーマが確定し次第下書きの執筆に移る、という流れでブログの執筆を進めています。

普段は、このプロットから具体的な文章を書き起こしてブログにしていくのですが、書くことは頭の中にぼんやりあるもののちょっと筆が進まないな〜って時に役立つのがこちらの機能です。

プロットを読み込ませると、内容に沿ってAIが具体的なエピソードや重視したいことなどを順番に質問してくれます。

回答していくと、あら不思議。いつの間にか下書きの骨組みが出来上がっているのです。

今回のブログもちょっと手伝っていただきました 実際の質問のイメージ

ポイントは、決してAIが一から文章を作成している訳ではなく、あくまでも人間側の出したエピソードトークをブログ用に整形してくれているということですね。AIは人間のサポート役に徹してもらっています。

文章表現がAIっぽすぎたり、読んでみると違和感がある部分も多いのでさすがにこのままでは提出できませんが、出力されたものを元に修正をしていけるだけでも自分だけで思い出して書くより数十倍楽です!

2. ブログ下書きに対する人間からのFB内容を整理し、改善案を提示

この機能は、下書きを書き終わって、AIによるレビューを受けた後、企画室内での人間からのレビュー段階で活躍するものです。

人間からのレビュー内容をAIに読み込ませることによって、その人のレビュー内容を整理して改善案を提示してくれます。

私の実体験として、毎回ではないのですが「他の人からもらったレビュー内容がうまく噛み砕けない」「言いたいことはわかるのだがそれを文章に具体的に落とし込むにはどうすればいいのかが難しい」と悩んで半日ぐらい使ってしまうような時が過去にありました。

そんな時のために、AIにレビュー内容の整理を手伝ってもらえる機能を作りました!

下記のようにレビュー内容を整理しつつ、人間側へ質問をした上で改善案を提案してくれます。

フィードバック内容の理解

yukiさんから以下のような改善点が指摘されています:

・表現の強化:「感覚があります」→断定的表現に変更

・太田さんの自己紹介追加:冒頭にスキルセットと属性情報を追加

・セクション名変更:「Difyの実装方法」→「Difyを用いた実装の裏側」

・Difyに対する個人的評価の追加

・ターゲット読者への価値提供:Dify導入検討者への有益な情報追加

改善提案を進める前に、いくつか背景情報を教えてください:

背景情報の確認

1. 太田さんのプロフィール詳細

・太田さんの入社時期や現在のキャリア年数を教えてください

(以下略)改善案として提示される内容をそのまま採用しよう!と思える確率は30%ぐらいですが、修正方針がはっきりするだけでもとてもやりやすいです。悩む時間は半分以上減りました。

ブログ執筆にAIを導入したことで個人的に一番助かっているのはこの部分かもしれないです。

3. 確定したブログ下書きから公開前の設定項目を提示

完成したブログ下書きの内容を確認して、文章中に必要な項目が入っているか?を確認しつつ、タイトル・アイキャッチ画像・メタディスクリプション(ページ内容の要約)を提案してくれる機能です。

個人的にはブログを書き終わった後にメタディスクリプションを考えるのが非常に苦手で、いつも「これでいいのかなあ」と思いつつ一辺倒な文章を書いてしまっていたので、AIにここをお願いできるのは助かっています。

文章の要約はAIがまさに得意としている領域ですね。

アイキャッチ画像提案

記事冒頭の「日傘越しの夏空、オフィス前より」の画像は季節感はありますが、記事の内容(AI・Difyによるbot開発)とのつながりが薄いです。以下のような画像の方がより適切かもしれません:

・Difyのワークフロー画面のスクリーンショット

・GROWI.cloudサポートbotのチャット画面

・botの5つのモード選択画面

本文冒頭にも同じアイキャッチ画像を使用することをお勧めします。

メタディスクリプション案

「WESEEKの太田がDifyで構築したGROWI.cloudカスタマーサポート支援botの開発体験談。非エンジニアでもノーコードでAIチャットbotを構築する過程、効果、運用での気づきを詳しくレポートします。」(120文字)

(以下略)Claude Tips:複数モードの切り替えを実現する

レビュー機能以外の機能の話をしたところで、これらをどのようにClaudeの中で切り替えているのか?について紹介しようと思います。

このプロジェクトを構築する前に、コードエディター上でAIとチャットを行い直接ファイルを書き換え開発を進めることができる RooCode というツールに触れる機会がありました。

RooCodeではあらかじめ別々の役割を持ったプロンプトを準備し、「開発モード」「提案モード」などのように会話の中でAIの役割を切り替えて効率的に作業を行うことができます。

各モードの役割を把握し、作業の進捗状況に合わせてより適切なモードに切り替える専用の「ブーメランモード」というものも存在します。

参考:RooCode公式ドキュメント

これを参考に、Claude のプロジェクト機能でも複数モードの切り替えを実現できるんじゃないか?と考え、たどり着いた答えは・・・。

- プロジェクトナレッジとして各機能のプロンプト・テンプレートを追加する

- ブログ執筆全体フローを見通すドキュメントを作成、これもプロジェクトナレッジとする

- それぞれの機能がどのように連動するのか?

- どのようなフローで進行していくのか?

- どのフローの時にどのプロンプトやテンプレートを参照するべきなのか?

- プロジェクト全体のプロンプトへの指示は「今自分が何番目の処理をするべきなのかを確認した上で、ブログ執筆全体フローの順番で、対応するプロンプトを参照して処理をしてください」とする

- ブーメランモードに当たるもの

かなりシンプルな構造・指示ですが、これで Claude プロジェクトでもAIが適切なモードに切り替わる(フローに応じたプロンプトを自動で参照する)挙動を実現できました!

この発見は他のClaude プロジェクトでも大いに役立っております。

ぶっちゃけ「Claudeを使わずに RooCode で実現すればいいじゃん」という話ではあるのですが、Claudeを使う利点としては定額制のプランでAIを利用できることですね。

RooCodeはAIモデルのAPIキーを登録することによってAIを利用できますが、Claude Teamプランに加入している我々としては、Claude内部で実現できた方が二重課金にならずにお得だなあと半ば無理やり実現させております。

同じく定額制の GitHub Copilot を RooCode で LLM として使うにしても

プレミアムリクエストをそれなりのペースで消化してしまうため、現時点ではClaude にお願いするのが現実的なのかな、と考えています。

まとめ

最後に、実際にこのブログレビューシステムを利用した企画室のインターン生に感想を聞いてみました。

言葉遣いや漢字間違いなどは普段から注意している(つもりの人間)なので、表記修正能力に惚れた経験は実はあまりないですが…文書を読ませたり、それを進歩させた文書を作らせる場面では、その手際や品質の良さにやはり目が行きますね。ブログを書く際必ずお世話になります。

レビューを受けるごとに「こう伝えればいいのか!」と新たな視点を手に入れることができ、ブログ執筆に自信をつけることができました。

Claudeに壁打ちしている間に、自分の中でブログを通して伝えたかったものが明確になりました!頭の中の整理にもすごく役に立ってくれてます。

実際のプロンプトや応答例についても掲載したので、だいぶ長い文章になってしまいました。

ここまで読むとブログのAIレビューを実現するまでには多くの準備が必要だったように感じるかと思いますが、実はプロンプトの設計、レビューを受ける人向けの案内ページの作成、実際の運用テストなど、準備作業をすべて含めても作業開始から1週間程度で運用開始にこぎつけることができました!

これは、既存の資料が充実していたこと、Difyでのプロンプト設計経験があったこと、そして何よりAIでほとんどの参照ドキュメントを作成できたことが大きな要因だったと思いました。

ブログ執筆以外でも既存のマニュアルがある業務は、AI によってより効率的になる可能性を秘めているのではないでしょうか。

今回ご紹介した人間への問いかけフェーズの追加、複数モードの使い分けなど、ちょっとした発想の転換でAIの便利度はどんどん高まっていきます。

次回のAI活用シリーズ第3弾では、さらに異なる業務領域でのAI導入事例をご紹介予定です。このブログを参考に、みなさんの業務効率化が実現されることをお祈りしております!