皆さんこんにちは!WESEEK戦略企画室の太田です。

7月になりましたが、なんだかあまり梅雨の実感がないままぬるっと夏を迎えてしまいましたね。

今年は暑さに耐えかねてついに日傘を購入したのですが、快適すぎてびっくりしています。

日傘越しの夏空、オフィス前より

さて、皆さんは業務にAIを活用していますか?

WESEEKでは昨年12月から本格的に業務でのAI導入が進んでおり、エンジニアの開発業務はもちろん、我々戦略企画室の業務やマーケティング的な分析にまで活用が広がってきました。

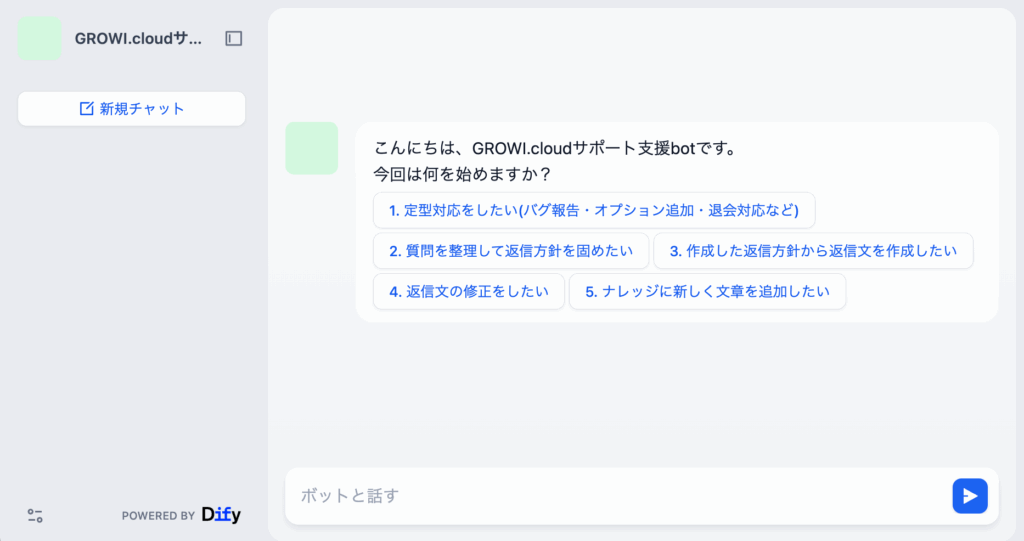

その一例として、今回はGROWI.cloudのカスタマーサポート業務を支援するチャットbotをご紹介したいと思います。

このボットはDifyを活用して構築・運用しており、問い合わせへの回答作成をAIがサポートしてくれる仕組みになっています。

実はこのボット、GROWI.cloud のサポートにも携わるわたくし太田がDifyで一から構築したものなんです!

構築過程での試行錯誤や、実際の運用での効果など、リアルな体験談をお伝えできればと思います!

Contents

太田のプロフィール紹介

私は2019年にインターン、そして2021年からは社員として戦略企画室にジョインしました。

戦略企画室所属ということで職種としてはエンジニアではないのですが、入社前からGoogleスプレッドシートやGAS(Google Apps Script)をいじって作業を効率化するのが個人的に大好きで、入社後は採用面談の調整シートや福利厚生管理シートなど、様々な業務改善ツールを作ってきました。

なんかパソコンを必死にいじってそうな私がいたので掲載しておきます

企画室と並行して携わっているゲーム事業では開発っぽい業務も行ったりしてきましたが、IF文やクエリでの条件指示を理解できて、「ただの事務員よりは技術的なことがわかるかな」程度のスキルレベルだと自分では思っています。

(技術的な単語や話題への拒否感がない、というのはスキルとはまた違いますが重要な性質かもしれません)

そして今年に入ってからはAI系ツールも積極的に活用しており、元々文章を書くのはそんなに苦手ではなかったので、プロンプトでの指示出しもなんとなく要点を掴むのが早いかも?得意かも?と感じています。

そんな私が昨年末から本格的に関わるようになったのが、GROWI.cloudのカスタマーサポート業務。

サポート業務を通じて「適切な日本語での顧客対応がいかに重要か」を日々実感しています。

GROWI.cloud とは?

GROWI.cloudはWESEEKの子会社である GROWI, Inc. が提供しているクラウド型のWikiサービスです。

オープンソースのWikiシステム「GROWI」をベースにしたSaaSサービスで、Markdownエディタによる直感的な編集機能や、リアルタイム同時編集、図表作成機能などを備えています。

公式サイト: https://growi.cloud/v2/

サポート対応の課題とAI活用の背景

既存ユーザーからの不具合報告、機能に関する質問、導入検討中の方からの機能やセキュリティに関するお問い合わせ、さらにはOSS版のGROWIからの移行を検討している方からの相談まで、GROWI.cloudへのお問い合わせ内容は多岐にわたります。

このお問い合わせを受け取り、回答を作成する我々カスタマーサポートチームはこれまで様々な課題を抱えていました。

1. ドキュメントの理解・検索力

カスタマーサポートチームが質問に対する回答を作成するまでには、こんな感じの手順を踏んでいます。

- まず GROWI.cloud のヘルプページを参照

- カスタマーサポートのマニュアルWikiを参照

- 過去の問い合わせ内容を参照

- 既存のドキュメントや回答例だけでは回答が難しい項目があることがわかったら、エンジニアにヒアリング

この時、「どのページにどのような情報が書かれているのか?」をある程度把握した上で、ドキュメントから必要な情報を探す必要がありますが、プロダクトへの理解が浅いうちや、質問されること自体がなかなかない項目については、ヘルプページから探し出すことができずすぐにエンジニアに質問してしまうことがありました。

2. 返信文作成の心理的ハードル

たとえ回答方針が分かっていたとしても、それを顧客に送付するためにビジネスメール形式の文章を作成することに苦手意識を持っていたり、負荷だと感じているメンバーもいます。

先述した通り私自身は文章を書くことに忌避感はないものの、「この表現で大丈夫だろうか」「もっと丁寧な言い回しにすべきでは?」といった迷いは避けては通れないですよね。

短時間で解決できるような問題にも時間がかかってしまったり、サポート対応が可能なメンバーが限られてしまい、特定の人に負荷が集中する原因にもなってしまいます。

課題を解決するサポート支援botをDifyで開発!

これらの課題をAIの力を借りて解決するため、そしてDifyの技術検証も兼ねて「GROWI.cloud サポート支援bot」の構築を行いました!

Difyとは?

Difyは、ノーコード・ローコードでAIアプリケーションを開発できるオープンソースのプラットフォームです。

公式サイト: https://dify.ai/jp

Difyで実際に作れるサービス例

- チャットbot:事前にRAGに登録したドキュメントを参照して自動回答するシステム

- 文書分析・要約ツール:長文レポートを自動で要約し、重要なポイントを抽出

- 社内問い合わせシステム:部署ごとの専門知識を活用した質問応答システム

特に、従来であれば高度なプログラミングスキルが必要だったLLM(大規模言語モデル)を利用したAIツールの開発を、誰でも手軽に始められる点が大きな魅力です。

ワークフローをフローチャートのように組み立てるだけで、複雑な処理を持つLLMを活用したアプリケーションを構築できます!

ブロックを繋げてワークフローを構築できます

botの機能を紹介

簡単に機能をご紹介します。

5つのモードから選べます

1. 定型対応支援

- 新規申し込み、オプションサービスの設定変更、アカデミックプランの継続確認など、定期的に発生する対応について、関連するサポートWikiのリンクを提示してくれます。

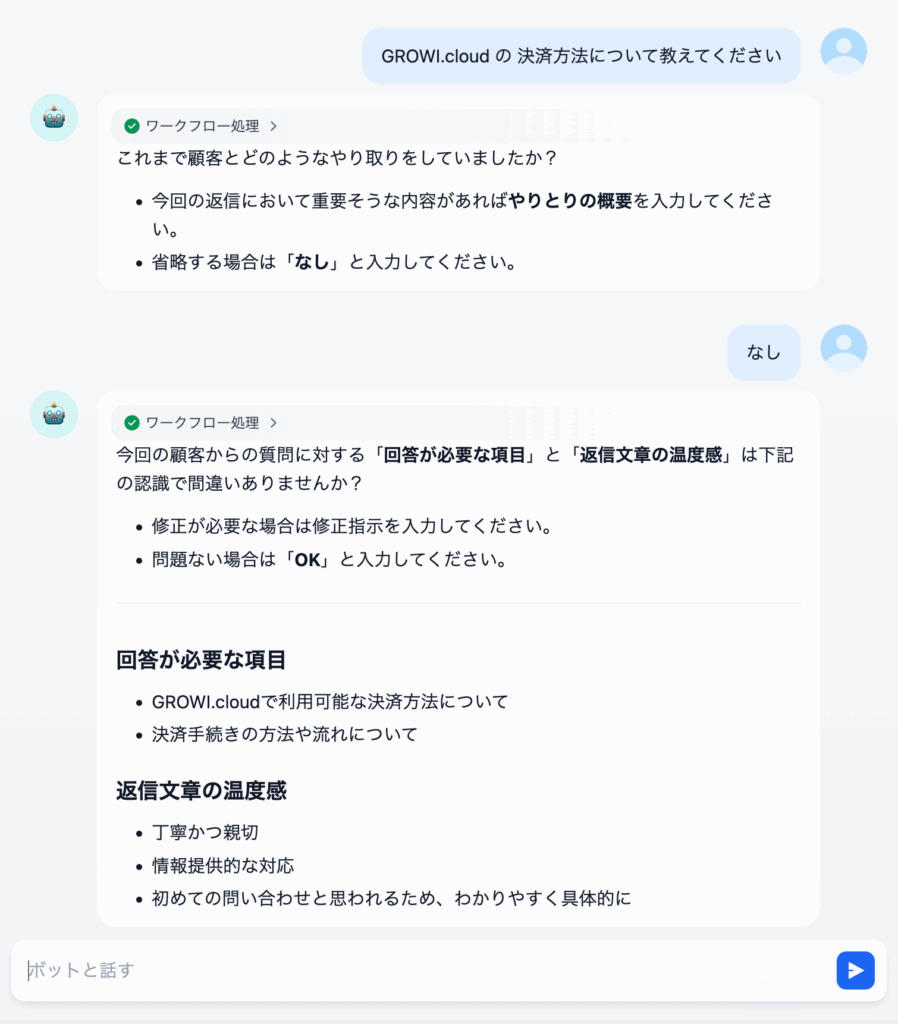

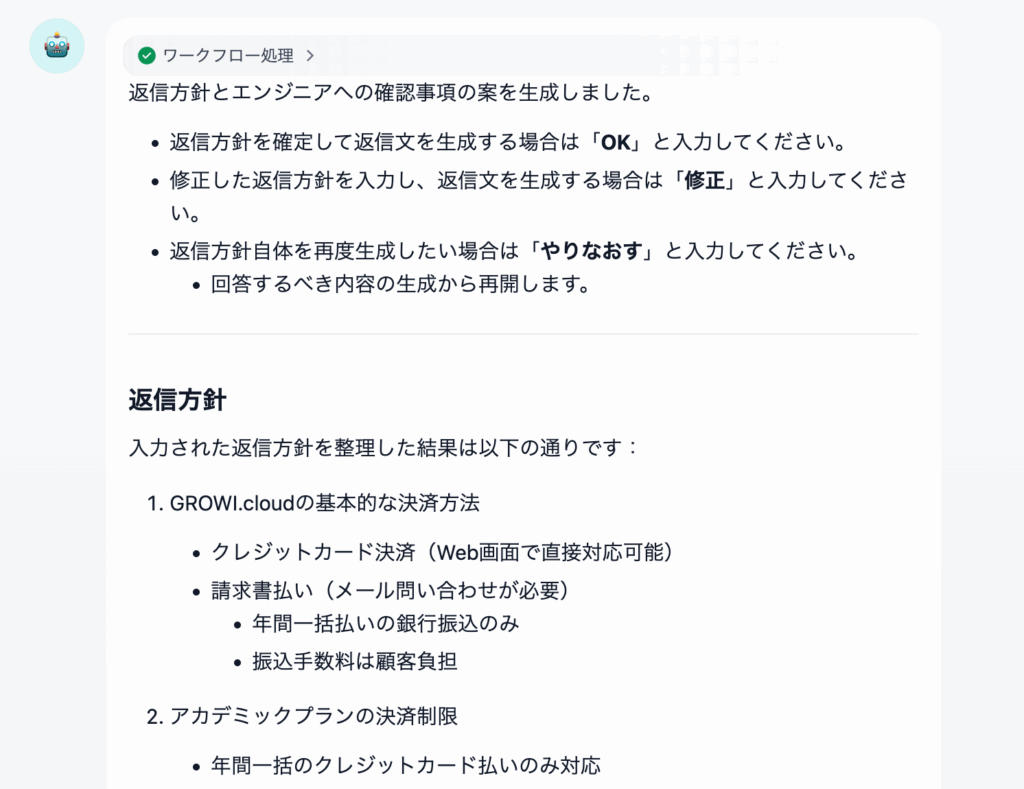

2. 質問分析・返信方針案作成

- 顧客から届いた質問内容とこれまでのやり取りをbotに入力すると、AIが質問内容をテーマごとに整理し、定型対応で済むのか、個別の検討が必要かを判断します。

- さらに、RAG(事前に登録された文書を検索して、その内容を基にAIが回答を生成する技術)として登録されているGROWI.cloudのヘルプページの内容を参考に、ヘルプページの情報だけで回答できる部分については回答案を作成します。

- 掲載されていない部分については、エンジニアに確認すべき項目として整理してくれます。

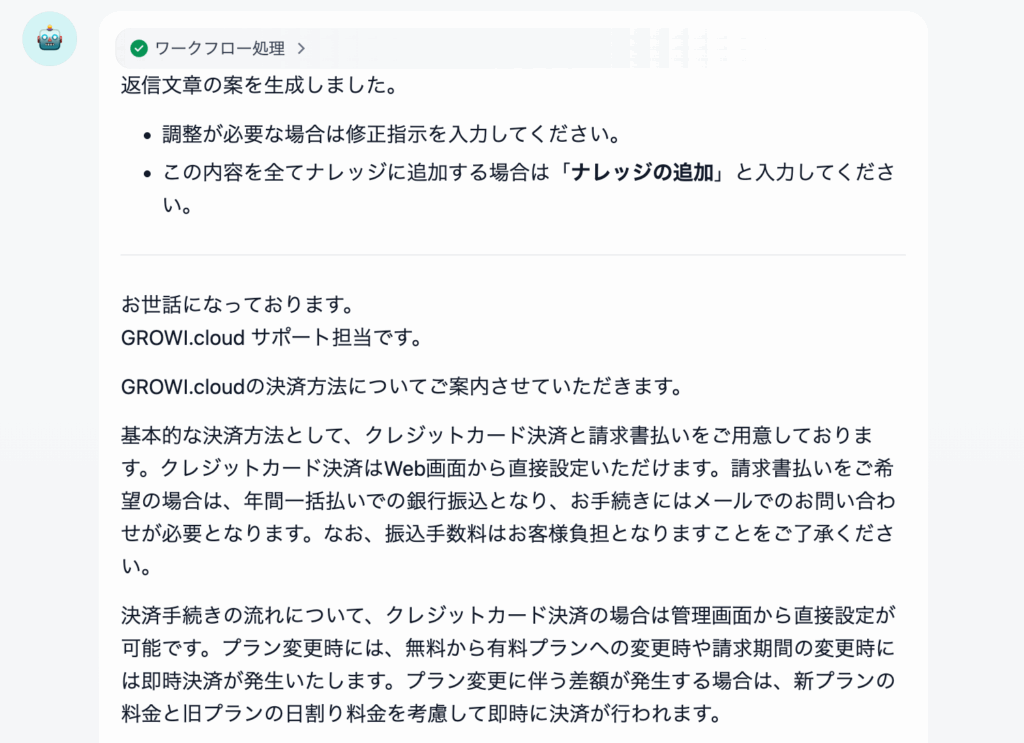

3. 返信文作成

- 確定した返信方針を基に、顧客への送付用ビジネスメールとして形式を整えた返信文を作成してくれます。

4. 添削機能

- 自分で作成した返信文が顧客への送付用ビジネスメールとして妥当かを確認し、改善提案をしてくれます。

- 「もう少し柔らかい表現にして欲しい」「より分かりやすい説明にして欲しい」といった要望に応じて、文章を調整してくれます。

5. ナレッジ登録

- ヘルプページに掲載されていない情報を新たにRAGに追加し、今後の問い合わせ対応に活用可能にする機能です。

Difyを用いた実装の裏側

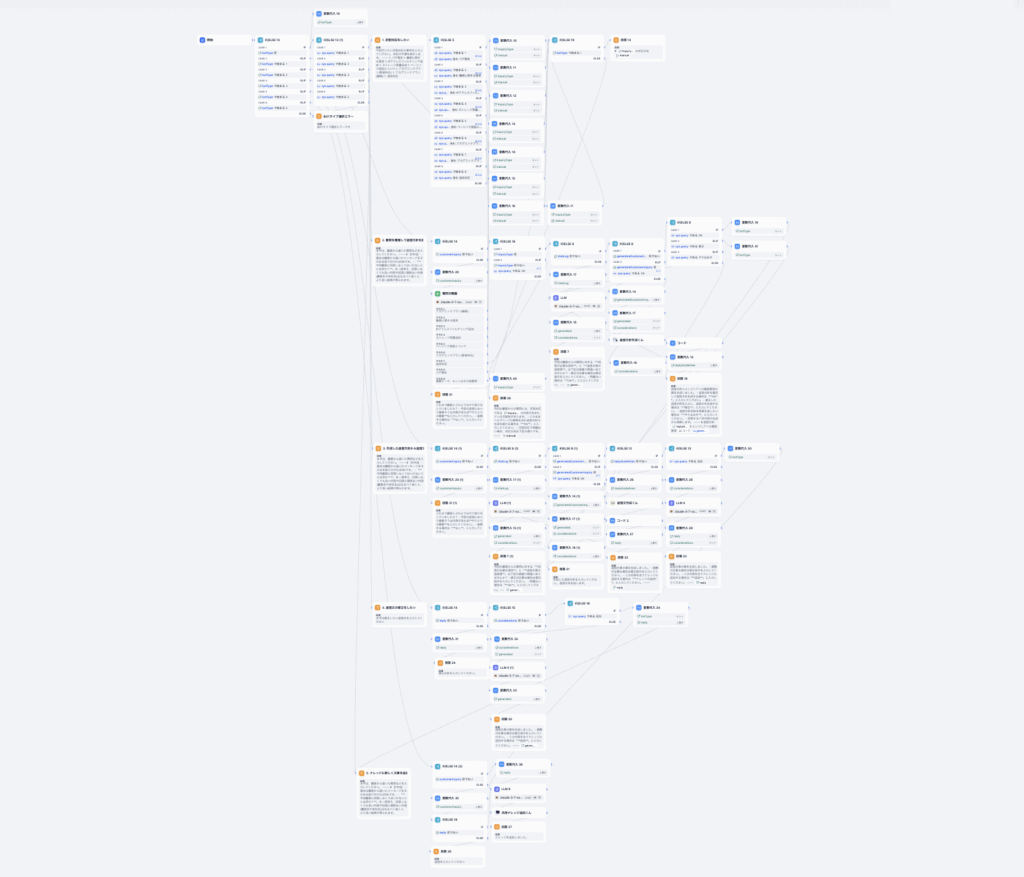

この5つの機能が搭載されたbotですが、Dify側でのワークフローの全体像はこんな感じになっています。

最初は2つの機能だけだったのですが、欲張りすぎてしまいとんでもないことになってしまいました。

IFブロックを組み合わせればかなり複雑な分岐は可能ですが、特別な事情がない限りは2〜3分岐ぐらいにしておくことをお勧めします😅

複雑になりすぎてしまったワークフロー

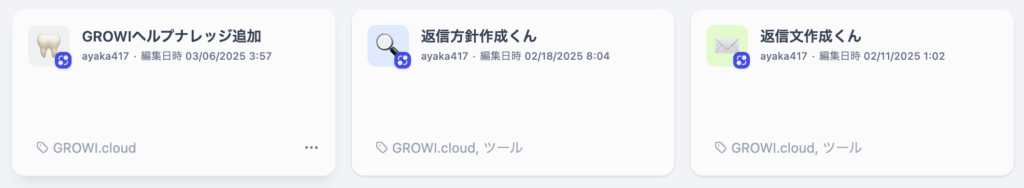

主要なAI機能は独立したワークフローとして実装

別のプロジェクトへの横展開も意識して、LLMを利用した返信方針作成、返信文作成、ナレッジ追加機能については各機能ごとに独立したワークフローを作成し、それをメインのbotのワークフロー(チャットフロー)から呼び出す設計にしています。

ユーザーがbot側でモードを選択すると、それに応じた入力を求められて、対応するワークフローが呼び出されるようなイメージです。

botのワークフローから呼び出すように作成したツールの一部

分岐に応じて途中入力を求めるワークフローのポイント

通常のDifyのワークフローの仕様は、入力結果や出力結果が保存されない一方通行の処理を行うようなものになっています。

- ユーザーからの入力があったら、開始ブロックから終了ブロックまでの処理を行う

- 終了ブロックで指示されたメッセージを表示させる

- 次にユーザーから入力がされる時は、また開始ブロックから処理を開始するため、前の処理の結果は保持されていない

今回のbotでは、ユーザーがモードを選択した後にモードに応じた回答をユーザーに求める必要があるため、「チャットフロー」という種類のワークフローで構築しています。

入力結果や出力結果を保持して次の機能へ橋渡しをするために、書き込み・削除が可能な「会話変数」というチャットフロー特有の特殊な変数を利用しました。

https://docs.dify.ai/ja-jp/guides/workflow/variables

ユーザーの選択に応じてまずはモードに応じた会話変数を書き込んで、モード会話変数に値が入っていればモード選択を飛ばして分岐を進めて…。というような処理をどんどん繰り返していきます。

ユーザーに何か回答を求めるたびに終了ブロックを挿入しないといけなかったり、会話変数の書き込み・リセットの処理など、チャットフロー独自の構築には結構クセが強いものが多いです。

公式ドキュメントを読むのはもちろんですが、まずは実際に構築してみて、botの回答がどうなるのか?を試して機能や各ブロックのつながりを理解するのが一番早いと思います!

非エンジニアから見たDifyの魅力

実際にDifyで開発を体験してみて、最も魅力的だったのは、ブロックを繋げて実際の処理の流れを視覚化できる点です。

Nintendo Switchの『ナビ付き!つくってわかる はじめてゲームプログラミング』や『メイドイン俺』のような、いわゆる「ゲームを直感的に作れるゲーム」が大好きな私にとって、Difyはゲーム感覚で時間を忘れて実装ができてしまう本当に楽しいツールでした。

許されるのであればずーっと触っていたいぐらいです。

あと、エンジニアではないという観点でありがたかったのが、テスト機能の分かりやすさ。

「今どのブロックまでどの処理が走っていて、どのような途中結果が出ているか?」が下のGIFのように視覚的に確認できるため、コンソールに文字だけでログが出力されるような従来の開発環境と比べて、エラー解決への障壁が格段に低く感じました。

スプレッドシートでIF文を扱うことに慣れていたおかげで、条件分岐を導入するのは楽でしたが、Python、配列データ、API連携、イテレーション(繰り返し処理)など、初めて触れる概念も多く最初は手こずりました。

それでも、ブロックを繋げてすぐに動作をテストできる環境があるため、トライアンドエラーでどうにか乗り切ることができました!

複雑なPythonコードの部分は、ほとんどClaudeに書いてもらいました!AIを使ってAIツールを作っています😉

Dify実装が楽しかったその他の要因

あとは、実際に自分が利用するツールであり、かつ普段から文章レビューを行う立場だったため、「どのような入力方法が分かりやすいか」「どのような思考プロセスでAIに判断させるべきか」という点を最初から見通せていたことも、ワークフローを順調に実装できたことのひとつの要因だと思います。

また、同時期に別のメンバーもDify実装を進めていたため、情報を共有しながら理解を深められたのが大きな支えでした。

実際にbotを実装できるようになるまでには、作りながら使いながらでおおよそ半月ほどかかりましたが、総合的に見て本当に楽しみながら学べたというのが正直な感想です!

bot導入後の効果

サポート対応のコスト減

問い合わせの内容にもよりますが、全体的な対応時間は30%〜50%程度短縮されました。特に、従来であれば「どこから返信作成に手をつけるべきか…」と考える時間が大幅に短縮されたと思います。

特に「そもそもどうやって回答を作成すればいいかわからない」というサポートの新メンバーにとっては、回答方針を導いてくれる良いツールになっているのではないでしょうか。

ドキュメント化されていない内容など、エンジニアへの質問が0になったわけではもちろんありませんが、基礎的な質問は確実に減らすことができていると思います!

毎回AIが出してくる回答が正しいとは限らないのですが、AIの回答を確認するために、ちゃんとヘルプページやサポートWikiを確認しようという意識が高まり、結果としてサポートメンバーの知識量が増えた気がします。

問い合わせ内容の整理

特に助けられているのが、質問項目が複数のテーマにまたがるような複雑な問い合わせです。

例えば「機能に関する質問」「セキュリティの確認」「料金プランの相談」が混在している場合でも、AIがテーマごとに要点を整理してくれるため、回答漏れを防ぎながら体系的な対応ができるようになりました。

顧客とのこれまでのやり取りについても加味するように設計したことで、どのような回答の流れを踏んでいるのかもAIが理解しつつ整理してくれます!

運用してみての気づきと今後の改善ポイント

RAG機能の精度向上・情報の正確性

RAGに登録されているナレッジの検索精度は、まだ改善の余地があるな!と感じています。

質問内容から検索ワードをワークフロー側で生成したりすることでどうにか検索精度を上げようとは工夫しているのですが、AI自体のGROWI.cloudへの理解が足りずにうまくいかない場面もありました。

また、RAGに登録されていない情報が多いことも課題で、bot経由で新しいナレッジを追加できる機能は実装したものの、どうも使いにくいしあまり活用できていないのが現実です。

ナレッジに掲載されていない情報でもAIが予想で回答してしまうため、本当の情報なのかがわかりにくいという問題があります。

AIへの指示を出すスキルも必要

実際にbotを使っているサポートチームメンバーからは、総じて「返信文章作成のハードルが下がった」という声をもらっていますが、「作成された返信文を修正したい時、どのように指示を出せばうまくいくのかがわからない」という声もありました。

AIは本当に完璧な文章を作成してくれるわけではなく、最終的には人間側で内容を修正したり、もしくは自分の言葉でAIへ改善点の指示を出すスキルが必要になります。

AIにプロンプトで指示を出すスキルは、このbotに限らずあらゆるAI活用全般で重要になってくる能力だなあだと感じています。

Difyの活用シーン・Dify開発のススメ

Difyが威力を発揮する業務シーン

最後に、Difyでワークフローを作成して自動化するのにおすすめの業務の特徴についてまとめてみました。

- AIによる複数段階の処理が必要な業務

- AIで文章生成→別の視点でAIレビュー→最終調整というように、複数の役割を持ったAIの処理を確実に行いたい場合

- 全てAIが処理せず、途中の処理は機械的に行ってで問題ない業務

- 数値計算(Python)→創造的な処理(AI)→結果の整理、といった組み合わせ

- 「ここまでは機械的処理、ここからはAI」という使い分けを意識することで、より効率的なシステムを構築できます

- 社外向けに提供したいカスタムbotの開発

- すでにドキュメントが整備されている単純な社内向けQ&Aなら、Notebook LMやClaudeのプロジェクト機能で十分

- 社外向けに公開したいQ&AならDifyが適しています

Difyでの実装を楽しめる方

そして、私の経験から、以下のような方はエンジニアではなくてもDifyでワークフローを実装できちゃうのではないか!?と思います。

1から何か作ってみるのもいいですが、Dify公式や有志のユーザーの方がワークフローのサンプルをたくさん公開してくださっているので、その辺も参考にぜひどんどんDifyで業務を効率化しちゃいましょう!

- スプレッドシートで関数やIF文をある程度書ける方

- 条件分岐の考え方が身についていれば、基本的なIFブロックでの条件分岐ができます!

- むしろ関数として書くよりも、分岐先でどのような処理がされるか?がわかりやすいです

- 実際にそのbotを使う当事者や、ワークフローによって自動化される業務を現在自分で行っている方

- 「Difyでどのような処理を行うことが必要か」の見通しが立っているため、効率的に開発を進められるはず

- パズルゲームとかが好きな方

- ブロックを繋げて自分の意図した回答を導くパズル…のような感覚で実装ができると思います

- 業務改善への興味がある方

- 作業効率化が好きな方なら、きっとDifyの楽しさにハマるはず!

まとめ

今回は、Difyで構築したカスタマーサポート支援botについてご紹介しました。

Difyを活用することで、エンジニアではなくても複雑な処理を持つAIチャットbotを直感的に構築できるなんて、すごい時代になりましたね。

AIの進化のスピードにbotの改修が追いつけていないような感覚すらあります。

ちなみに、Difyで構築されたツールは他にも何個か社内で稼働中!

Difyに限らず、今後も業務の様々な場面でAIを活用していければと思っています。

WESEEK社内のAI活用事例について、そしてAIを活用したプロダクトについては、これから定期的にこのブログでご紹介していきますのでお楽しみに!