こんにちは!戦略企画室でインターンをしている田中瑞樹です。

「エンジニアに新視点!?マーケティング実践勉強会を開催!【立ち上げ編】」はご覧いただけたでしょうか。

「立ち上げ編」では、「シン・エンジニアへの進化プログラム」の企画背景や開催までの道のりをご紹介しました。苦労の末になんとか開催にこぎつけた勉強会、実際の内容はどうだったのでしょうか?

今回は「武器集め編」として、Day1〜Day3で行った勉強会の様子や参加者の反応をご紹介します。エンジニアの皆さんがマーケティングの「武器」をどのように受け取り、AIツールを使ってどう活用していったのか…当日の雰囲気と共にお伝えします!

この記事では、勉強会の様子を企画室メンバーとの会話形式でお届けします。武井さんと太田さん、一緒に勉強会を運営した星くんとの対話を交えながら、臨場感あふれるレポートをお届けします。

Contents

シン・エンジニアとは何か?

勉強会の冒頭では、まず「シン・エンジニア」というコンセプトについて紹介しました。

「シン・エンジニア」とは、従来の開発スキルに、マーケティングの視点も取り入れられるエンジニアのことです。前回の「立ち上げ編」で詳しく紹介していますが、簡単に言えば「単に優れた機能を作るだけでなく、その機能がユーザーにどのような価値をもたらすかを考えられるエンジニア」です。

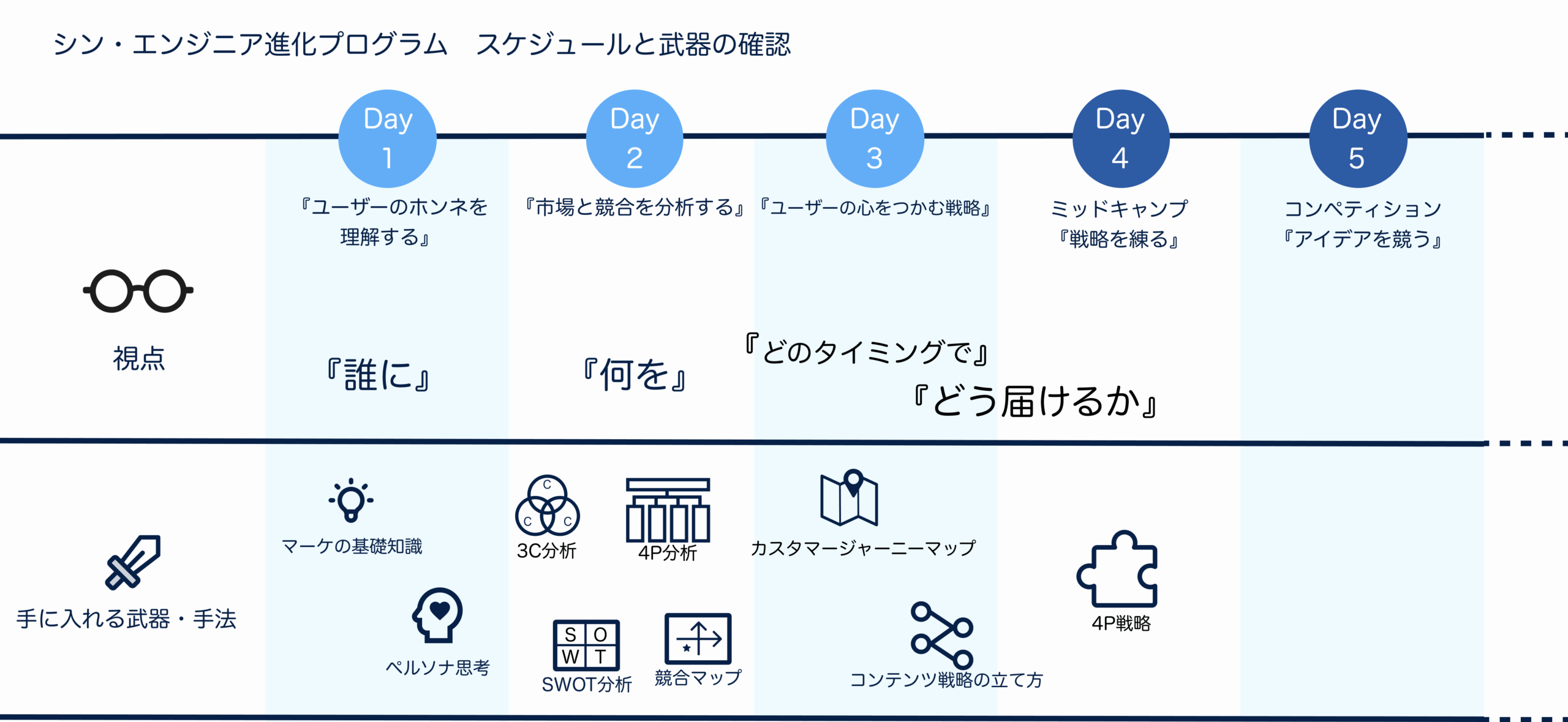

そして、このシン・エンジニアを目指すために、マーケティングの視点を「誰に、何を、どう届けるか」という視点に分解しました。次の3つの視点から「武器」を一緒に探っていく構成になっています:

- Day1: ユーザーを理解するための視点【誰に】

- Day2: 他社と被らないための視点【何を】

- Day3: ユーザーに興味を持ってもらうための視点【どう届けるか】

AIを活用した「ながらマーケティング」の実践

勉強会全体を通して特に大切にしたのが、AIツールの活用です。エンジニアの皆さんは日々の業務で忙しく、マーケティングに多くの時間を割くことは難しいと思います。そこで「ながらマーケティング」という考え方を提案し、それを一緒に試すために「Gemini」と「NotebookLM」という2つのツールを紹介しました。

-

Gemini: 情報収集と創造的な発案が得意。例えば「〇〇業界のトレンドを3つ教えて」といった質問から素早く情報を得られます。

-

NotebookLM: 複数の情報から深い分析をするのが得意。競合情報や市場データを読み込ませて「この中から自社の強みになりそうなポイントを抽出して」と指示すると、分析結果を提示してくれます。

マーケティングの専門家になる必要はないと思うんです。日常の開発業務の中で、ちょっとした隙間時間にAIの力を借りて「ユーザー視点」も一緒に考えてみる—それが「ながらマーケティング」の考え方です!

これらのツールを使うことで、本来なら何時間もかかるマーケティング分析が15分程度で行えるようになります。例えば、競合分析のために複数の製品を調査する際、以前なら各製品のウェブサイトを隅々まで読み込み、特徴を一つ一つリストアップする必要がありました。

しかし「ながらマーケティング」では、NotebookLMに「A社、B社、C社の特徴を比較して表にまとめて」と指示するだけで、基本的な比較表が作成でき、そこから人間が内容を精査・追加するというワークフローが可能になります。

一番大切なのは「取り入れやすさ」だと思い、AIツールを中心に据えた勉強会にしました。エンジニアが普段の業務の合間に5〜15分程度でも取り組める「ながらマーケティング」の実践方法を提案しました。

それでは、各日の様子を見ていきましょう!

Day1: ユーザーを理解するための武器

Day1では「顧客視点に立つ」ための考え方として、ペルソナ作成に挑戦しました。

ペルソナとは、その製品を使うと思われる人の特徴や行動パターンを、具体的な人物として描いた"ユーザー代表"の架空の人物像のことです。「男子大学生が喜ぶプレゼント」、よりも「架空の"山田"くんが喜ぶプレゼント」の方が想像しやすいですよね

この勉強会では、ワークショップを多く取り入れるために参加者を3チームに分けました。よく理解している製品について分析してもらうために、次の3つのWESEEKのサービスを題材としました。

- 自治体向けサービス

- GROWI.cloud

- みんなでクイズ!ラビィとふしぎな惑星

なぜペルソナが必要なのか?

開発の世界では、ついつい「機能」や「実装」に目が行きがちです。私自身も大学での学びを実践しようとするとき、「誰のために作るのか」という視点の大切さを実感しています。

ペルソナを最初の武器に選んだ理由は?

顧客視点の代名詞みたいなツールだからです!ユーザーが困っている「課題」を鮮明にチームで共有できたらどうなるか、をイメージしてもらうことが目的でした

勉強会ではアイスブレイクとして、参加者が社長になりきって架空の2社のプレスリリースを比較するロールプレイングを行いました。同じ機能でも、「顧客視点での伝え方」が異なると受け手の印象も大きく異なるという体験をしていただきました。

「伝え方ひとつでこんなに買いたい気持ちに違いが生まれるのか」と、改めて感じた人も多くいたみたいだね

はい!マーケティングの本質、みたいなものは体験できたかな、という感覚です

ペルソナ作成ワークの様子

ワークでは、各チームに分かれて、自分たちの製品が提供している価値について言語化してみる演習を行いました。最初は戸惑いの声も多かったのですが...

ペルソナ作成ワークの様子

星くんから見て、day1のワークはどうでしたか?

ワークには入らず参加者の様子を見ていたんですが、「こういう人って、〇〇しがちじゃないかな」といった、具体的な人物像だからこその意見交換しているチームもいました

お、いい感じですね!太田さんのチームはどうでしたか?

私のチームも同じ感じでした!ワークの内容とは少しずれちゃうけど、AIって出力が網羅的で速い反面、内容は人間がチェックしなきゃな〜というのは感じたかな。AIに任せっきりじゃなくて、役割分担できるともっと効果的に使えると思います!

皆さんからは「ペルソナって今までそんなに意識していなかったけど、やってみると新しい切り口を見つけられた」「顧客理解からマーケティングとしての流れを一通り実践して理解できたのが良かった」という声をいただきました。

Day1を通じて、多くの参加者がユーザー視点で考えることの重要性を実感し、具体的な人物像を通じて製品の価値を再考するという経験ができました。特に印象的だったのは、AIツールを使いながらも「人間ならではの創造性」を発揮して議論が深まっていった様子でした。

Day2: 他社と被らないための武器

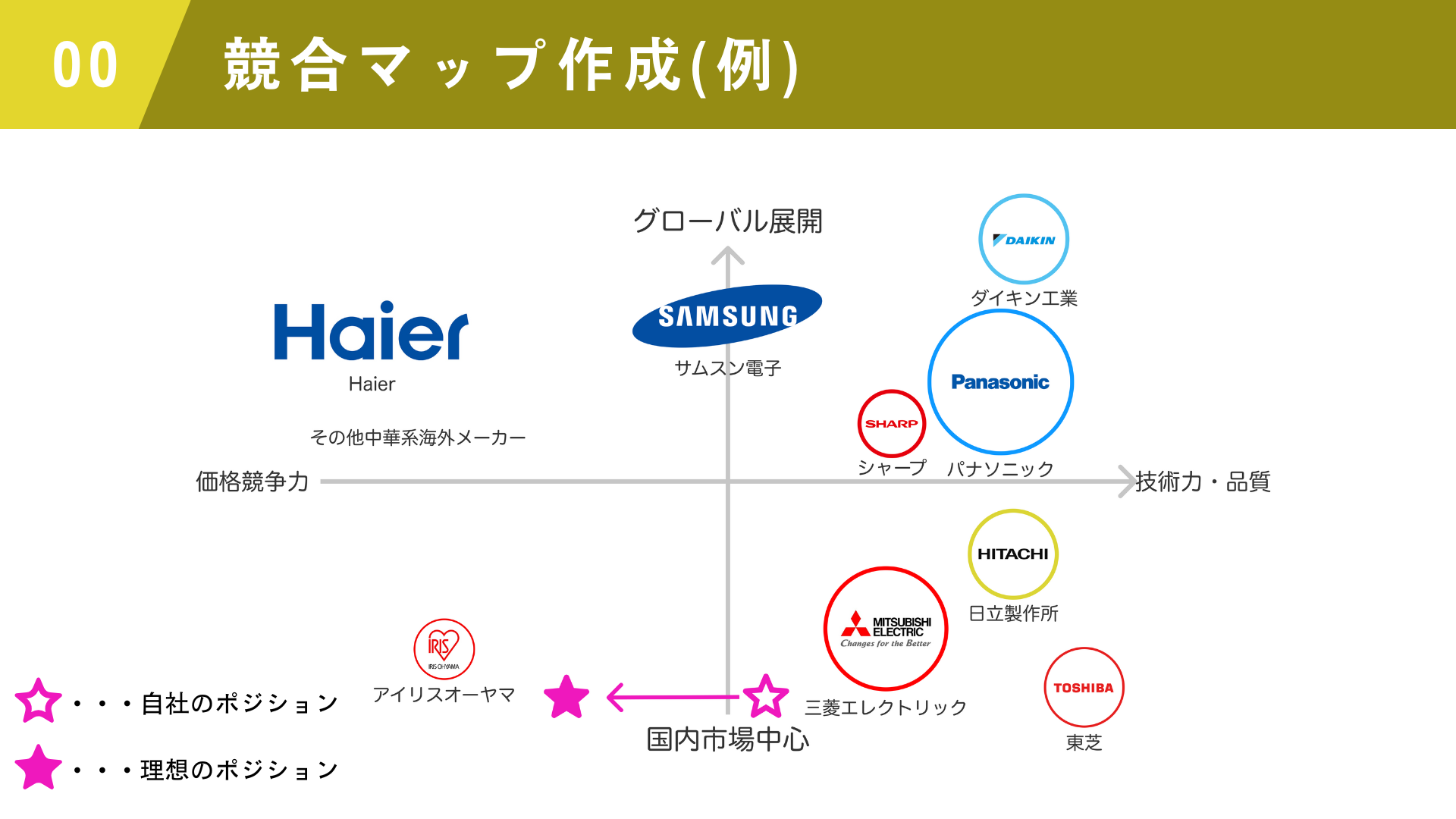

Day2では「他社と被らない方法」を考えるための視点として、競合分析を通して競合マップの作成に取り組みました。

競合マップの例

「競合分析」とは、他社製品・サービスと比較し自社の位置づけを明確にする分析のことです。自社の強みを活かすことができ、かつ大きな競合のいない空白のポジションを見つけることが目的です。

なぜ競合分析が必要なのか?

Day1とは視点を変えて今度は競合に着目したんだね

はい!エンジニアらしく、機能開発にもっと着目した内容にしようとも思ったのですが、「ユーザーに届ける」という観点では競合の話は避けては通れないなと思ったんです。

なるほどね。確かに、開発者として作業していると、ついつい「機能の有無」や「性能の違い」に注目しがちだね。けど、「技術的に優れた製品」が必ずしも市場で選ばれるわけではないもんね。

市場でユーザーに選ばれる製品になるためには、「ユーザーにとっての価値」を競合と比較し、最適な位置づけ(ポジショニング)を見つける必要があります。

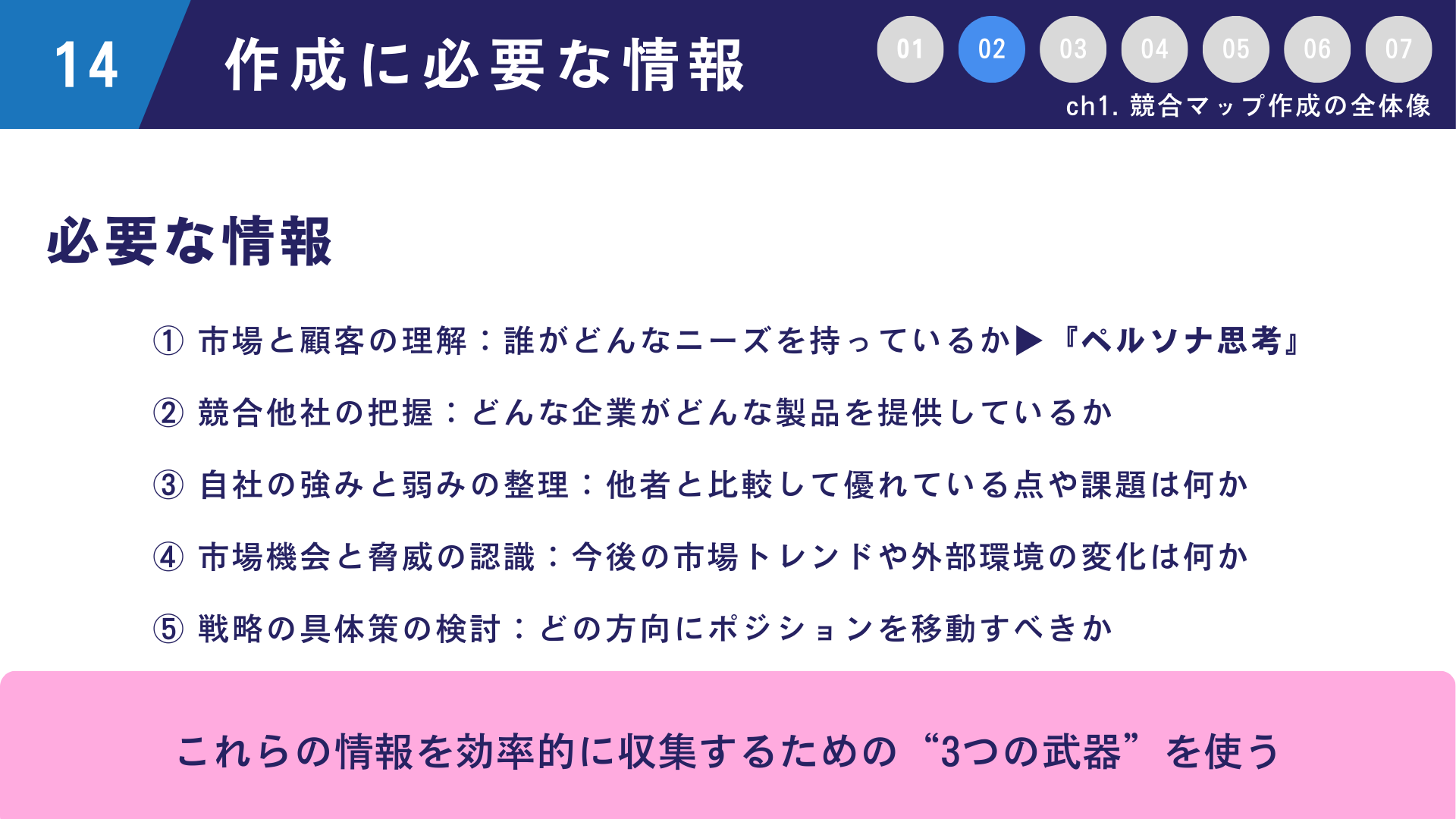

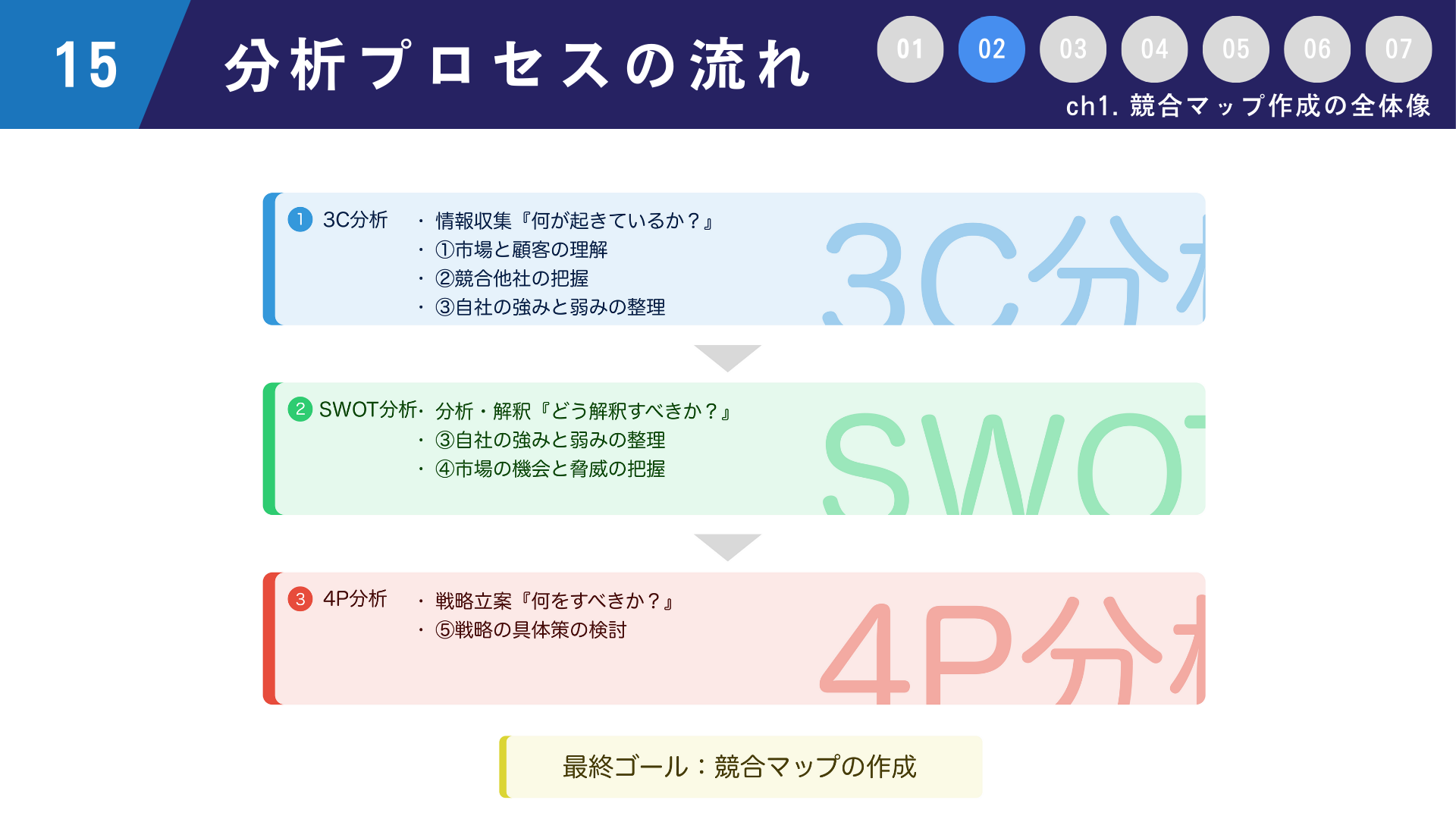

最適なポジションを見つけるためには競合などの「ソト」の環境と自社製品の特徴などの「ウチ」の状況を分析する必要があります。この分析のために効果的なのが、3C分析、SWOT分析、4P分析といった「武器」なのです。

色んな分析方法が出てきましたが、エンジニアには馴染みが薄いかもしれないですね

おっしゃる通りです。でも身近な例えで考えてみると分かりやすいのかなと思います!例えば...

「3C分析」 は、料理で例えると「冷蔵庫の中身」「家族の好み」「自分の料理スキル」の3つを考えて晩御飯を決めるようなもの。顧客、競合、自社の状況を整理して、進むべき方向を見つけます。

「SWOT分析」 は、自己分析のようなものです。「得意なこと」「苦手なこと」と、「世の中のチャンス」「直面する危険」を洗い出して、戦略の材料にします。

「4P分析」 は、売り方の4要素(Product:商品、Price:値段、Place:販売場所、Promotion:宣伝方法)を考える方法。パズルのピースを組み合わせるように、最適な売り方を探ります。

競合マップ作成に必要な情報

競合マップ作成までの分析の手順

競合分析ワークの様子

ワークでは、初めてのフレームワークに苦戦している様子もありましたが、AIの出力を元に多様な意見交換が見られました。

チームで議論を重ねて分析を進めています...

Day2のワークはどうでしたか?

GROWI.cloudの分析をしていたんですけど、昔在籍していたプロのマーケターの方針と合致してて、納得感のある分析ができた気がします。

改めて自分の製品への理解が深まった、という声もありました。

今回も時間の都合上、少しワークの量が多くなってしまったのですが、各チームAIを効果的に使ってくれているようでしたね。

Day2を通じて参加者は、「技術的に優れているだけでは選ばれない」という気づきを得て、自社製品のポジショニングを客観的に見直す機会となりました。特に、AIツールを使った効率的な情報収集と分析のプロセスは、「ながらマーケティング」の実践例として好評でした。

Day3: ユーザーに興味を持ってもらうための武器

製品とユーザーをつなげる

Day1でユーザー理解、Day2で市場での差別化を学び、優れた製品を設計する武器を手に入れました。しかし、どれだけ素晴らしい製品を作っても、ユーザーに知ってもらい、興味を持ってもらわなければ意味がありません。

Day3では、製品とユーザーを繋げるための主な考え方として、「効果的なコンテンツ」の活用について探っていきました。

マーケティングにおける「コンテンツ」とは

ここで一旦、用語の整理をさせてください!私たちが日常的に使っている「コンテンツ」とマーケティングの文脈での「コンテンツ」は、意味が若干異なります

マーケティングの「コンテンツ」とは、顧客に価値を提供する情報や体験全般を指します。例えば、製品の使い方を解説する動画、業界のトレンドを分析したブログ記事、顧客の悩みに答えるQ&A集などが「コンテンツ」に当たります。

これらを通じて「役立つ情報を提供してくれる会社」という認識を持ってもらい、自然と製品への関心につなげるのがコンテンツマーケティングの考え方です。顧客の課題や興味に寄り添い、価値ある情報を提供することで、自然と自社製品への関心を高める点が特徴です。

コンテンツには他にも、ケーススタディ、Webセミナー、メールマガジンなど、たくさん種類がありますね

GROWI.cloudもブログ記事を発信してます!

GROWI.cloudのブログ記事はこちらからご覧ください!

なぜユーザー体験の時間軸が重要なのか?

コンテンツのことはなんとなく分かった気がするんですけど、今回はもう一つ違う武器も獲得しにいくんですね

実は、いくら質の高いコンテンツを用意しても、顧客が「今」必要としていない情報は効果が限定的だと言われてます。

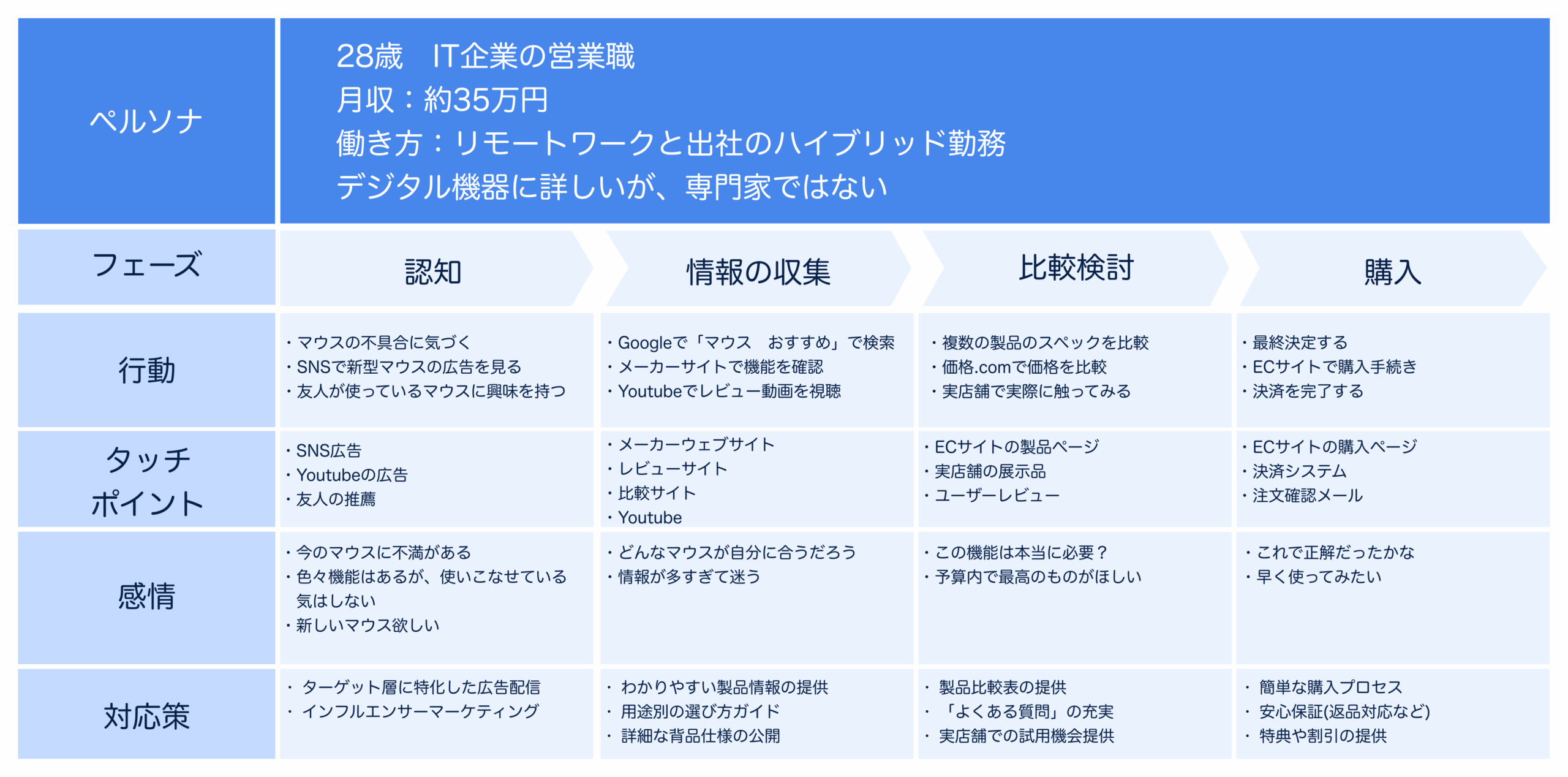

コンテンツの効果を最大化するには、「顧客がいつ、どのような情報を求めているのか」を理解する必要があります。そのために不可欠なのが、カスタマージャーニーマップという武器なんです。

勉強会で参加者に見せたカスタマージャーニーマップの例

ユーザーが一番つまずいているポイントを解消するコンテンツを提供することで効率よくユーザーと接点を持とう!という発想です

ユーザーが製品を知ってから購入・利用するまでの体験を時間軸で可視化できるんですね!たしかにどんな悩みをもつかもっと具体的に考えられそうです

コンテンツ企画ワークの様子

ワークでは、WESEEK製品のユーザーを増やすためにカスタマージャーニーマップを用いて、どのようなコンテンツを作ると良いかをチームで考えました。

AIの出力を吟味中です

「社内ではあんまり考えつかないペルソナに対してアプローチするというのが面白かった。」という声もありましたね

はい!今までなかったアプローチの方法を考えついたチームもいたみたいで、マーケならではの気づきを得られたみたいです

例えば、GROWI.cloudチームでは「製品を知ってもらうためには」という認知部分に注目し、

「【導入事例とデモで解説】AIがナレッジベースを覚醒させる!GROWI.cloudで実現する次世代の情報活用術」

というコンテンツの企画をしてくださいました。この企画の面白いところは、情報共有ツールにあまり詳しくないお客さんの「AIって本当に役立つの?」という素朴な疑問に、実際にGROWI.cloudを使っている人たちのリアルな声をまとめた事例紹介で答えるアプローチなんです。

「〇〇の会社でこんな風に使ってます」

「この機能が特に便利で...」

といった実際の活用例と、実際の画面を見せながらのデモを組み合わせることで、他社との違いも自然と伝わる工夫がされていました。

多くのエンジニアが「素晴らしい機能」の開発に注力しがちですが、どんなに素晴らしい機能も、使い方が分からなければ、あるいは「毎日の業務で繰り返し使いたくなる理由」が感じられなければ、ユーザーの心には残りません。

Day3のワークでは、そうした「見えにくい課題」についても皆さんと一緒に考えることができました

3日間の「武器集め」を終えて

Day1からDay3までの「武器集め」を通じて、参加者の皆さんの中に少しずつ変化が生まれていきました。

最初は「マーケティングって難しそう」「自分には関係ない」と感じていた方々も、回を重ねるごとに積極的に発言したり、ワークにも前のめりに参加したりしていただけるようになりました。

アイデア出しも活発になってきたようです

社内でも、今までなかったマーケ関連の動きが要所要所で見られるようになってきていて、いい変化が生まれているような気がするよ

マーケティングだけじゃなく、AI活用への障壁もだいぶ低くなったように感じますね

「コンペ頑張ります!」とアンケートに書いてくださっている方が多くいて、とても嬉しいです

今回の勉強会で私が特に大切にしたのは、「マーケティングの専門家になる」ことではなく、「エンジニアとしての強みを活かしながら、ユーザー視点も取り入れられる」ようになることです。そして、AIツールを活用することで、忙しい業務の中でも「ながらマーケティング」という考え方を試していただきました。

特に印象的だったのは、勉強会以外の隙間時間に、自社製品の分析を改めて試してみている人も出てきたことです。マーケティングの考え方が、少しずつエンジニアの日常に浸透し始めた瞬間を目の当たりにできました。まさに「シン・エンジニア」への第一歩を踏み出した瞬間です!

いよいよコンペへ!

「武器集め」の3日間を終え、いよいよ実践編となるマーケティング戦略コンペに向けた戦略立てが本格的に始まります。

3つのチームそれぞれに個性があって、全く違うアプローチになるかもね。どんな戦略が生まれるか楽しみだね

本当にそうですね!同じ課題でも、チームによって全く異なる解決策が出てくるのがマーケティングの面白いところだと思います

次回の「コンペ編」では、これらの武器を活用したマーケティング戦略コンペの様子をレポートします。コンペのテーマには「AIコードレビューツールの市場に参入するならどんな製品をどのように販売するか」を設定しました。武器を集め終わってからコンペ本番までは約10日間!

限られた期間の中で、マーケティングに初めて挑戦したエンジニアの皆さんが、どのような戦略を立てたのでしょうか。ぜひ次回をお楽しみに!