こんにちは!4月より戦略企画室でインターンとして加わった田中瑞樹です。

岡山県出身で今年から上京してきました。人や物が多くて毎日驚きの連続ですが、美味しいご飯もたくさんあるので飽きずに楽しんでいます!

そんな私の目下の課題は、この暴力的な暑さ!先日、6月中旬なのにスマホが「脅威の34度」を示していて、思わずスクショしてしまいました。暑すぎて食欲が落ちないよう、夏バテ対策を考えねばと奮闘中です。

いつも自己紹介の時に「ドライブに行くのが趣味です」と言っているんですが、今年はそうも言ってられません。

そんな猛暑が訪れた6月、WESEEKに入って初めての企画を行いました。WESEEKのエンジニア社員さん向けのマーケティング勉強会です!

開催に至るまで、たくさんの壁にぶつかりました。

今回のブログでは、主に開催に至るまでのエピソードをご紹介させてください!

Contents

WESEEKとマーケティング

WESEEKは元々、高い技術力を持つエンジニア集団として受託開発を中心に事業を展開してきました。2020年からは自社プロダクトであるGROWI.cloudの提供を正式に開始し、事業の幅を広げています。

しかし、この自社プロダクト展開の中で直面した大きな経営課題が、「いいものを作るだけでは売上は上がらない」という現実でした。技術力だけでなく「ユーザーに選ばれる製品」を作るためのマーケティング力の重要性が増していました。

この自社プロダクト展開の流れの中で、改めて注目されたのがWESEEK創業当初からの「営業部がない」という組織的な特徴。これはWESEEKがエンジニアリングを中心に据えた組織として、技術力を前面に出すことで事業を拡大してきた背景があります。

技術力はあっても、その価値をユーザーに届け、「選ばれる製品」を作るためのマーケティング力をどう強化するか?は、常に大きな課題でした。

外部招聘メンバーとインターン生によるマーケティング推進室を設置してGROWI.cloudの積極的なマーケティング活動を行っていた時期もありました。しかし2024年7月、GROWI/GROWI.cloudの運営を専門に行う子会社である株式会社GROWI を設立したタイミングで、一旦マーケティング推進室は解散となっていました。

この時、「自分たちのプロダクトに自分たちの感覚・考えを反映させたマーケティングを展開していく必要がある」と強く感じていたんだよね。

「外部の力に頼るのではなく、どうにか社員自らの手でマーケティング活動できないか」という課題。これを解決するためには社員が業種を問わず、マーケティングのことをもっと自分ごとに、身近に捉える意識改革が重要でした。

でも、ここで新たな課題が浮上します。特にエンジニアにとってマーケティングって必ずしも馴染みのある分野じゃないですよね。「どうすればエンジニアがマーケティングという仕事を楽しめるのか?」という大きな問いに答える必要があったんです。

そんな会社の経営課題を背景に、私が提案することになったのが、エンジニア向けのマーケティング勉強会です!

開催決定に至った経緯

とは言うものの、私自身ははじめから「マーケティング勉強会をしよう!」と明確に意図して動いたわけではありませんでした。

私がインターン初期に提出した企画書には、いくつかの本命企画案があったのですが、どれもイマイチしっくりこないものでした。そんな中で武井さんが目をつけたのが、企画書の端っこにちょろっと書かれた「マーケティング勉強会」という一文でした。

私が大学で経営学を専攻していた背景もあり、「エンジニアリングとくっつけたら面白いんじゃないか」という思いつきで、詳細も決まっていない状態で付け加えたアイデアでした。当時は「まさかこれが採用されるとは!」と思っていたほどです。

この、「マーケティング勉強会」ってどんなの?

マーケティングって意外と面白いのでかじってみませんか?みたいな、、。あまり内容は詰めれてないです

面白そうじゃん!もうちょっと考えてみようよ。実は、マーケティング強化は戦略企画室でも課題として考えてたんだよね

私の何気ないアイデアは、WESEEKが抱えていた経営課題と完全に一致していました。会社が直面していた「どうすればエンジニアがマーケティングという仕事を楽しめるのか?」という問いに対する一つの解決策としてまさにピッタリな企画だったのです。

こうして、思いがけず私の初めての企画が動き出すことになりました。エンジニアの意識改革という大きな使命を背負いながら、マーケティング勉強会の具体的な内容を考えていくことになりました。

マーケティング勉強会の特徴と準備の裏側

WESEEKに入って初めての企画。全ての日程を終えるまで、終始バタバタしていた記憶しかありません...。その中でも特に印象的だった3つのエピソードをご紹介させてください!

① 全社的な取り組みとしての位置づけ

② 想定外の準備期間短縮

③ デモからの大幅リニューアル

これらのエピソードがなければ、今回の勉強会の形は全く違ったものになっていたかもしれません。大変だったけど、思わぬ発見があったのも事実なんです!

デザインソフトの「Figma」を用いていろんな図を作成しました!

① 全社的な取り組みとしての位置づけ

今回のマーケティング勉強会の最大の特徴は、「業務時間内の正式な社員研修」として位置づけられたことです。

WESEEKのイベントの中で「業務時間を削って全社員が参加する」というのは年に1,2回ほどしかない大きなイベントなんです。当初はランチタイムや業務後の任意参加イベントとして考えていましたが、武井さんからの提案で「正式な業務の一環として実施する」ことになりました。

「マーケティング勉強会が正式な業務研修に!」

これには大きな意味がありました。「業種を問わずマーケティングを活用する」という試みが、会社として重要視されているというメッセージになったのです。また、確実に多くの社員さんに参加していただけることも大きなメリットでした。

もちろん、責任も大きくなります。「勉強会」と銘打って業務時間を割いていただいている以上、「半端なものにはできない!」と自分を奮い立たせるエンジンになりました。

社内の期待を一身に受け、資料作りに没頭する日々が始まりました。「エンジニアの方々の貴重な業務時間を頂くからには、必ず価値のある内容にしなければ」という責任感が、準備の原動力になりました。

会社として重要視されているという責任感と、多くの方に参加してもらえる嬉しさが入り混じった、複雑な気持ちでした!

② 想定外の準備期間短縮

そんなこんなで動き出した勉強会企画でしたが、内容の整理やワークショップの内容を詰めるのにある程度時間が必要かなと思い、余裕を持って6月中旬に第一回がスタートできるくらいを予定して動いていました。

が、しかし!

5月の中旬、ちょうど同期の星くんによる武井さんのおごりドリンクバー企画がスタートして自分も頑張らなきゃなと感じていた時期に思わぬ事実が発覚したのです。

なんと、社員さんのスケジュールや社内の他の予定などを加味すると、6月頭から開始しないと間に合わないことがわかりました。つまり、準備期間が約1ヶ月から約2週間に短縮されることに!

まあ、控えめに言ってとてもかなりベリーマッチに焦りました。自分もマーケのプロじゃないので、自分で学んで咀嚼したものを勉強会に反映してたんですが、間に合うか一気にピンチになったんです💦

このピンチを乗り越えるため、急遽対策を立てることに。

まずはスライドと参加者が使うワークシートの完成を最優先にしました。さらに戦略企画室メンバーにも助けを求め、太田さんには勉強会準備用のAIのプロンプト作成を、星くんには参加者用のワークシート整理を手伝ってもらいました。

武井さんや太田さん、同じインターン生の助けを借りながらなんとか間に合いそうなペースで準備をすすめることができました。

この経験から、「危機はチームワークで乗り越える」という大切な教訓を学びました。

勉強会の形式と準備

準備期間が短縮される中で、どのような勉強会にするか形式を決めていく必要がありました。単に知識を一方的に伝えるだけでは、マーケティングの視点を持ったエンジニアにはなれません。そこで私たちが考えたのは、「学びと実践を組み合わせた参加型の勉強会」でした。

私が特にこだわったのは、「レクチャー」と「ワーク」のバランスです。マーケティングの専門用語や概念を一方的に説明するのではなく、すぐに実践できる形で体験してもらう時間を多く取りました。

エンジニアの方々にとって「わかりやすく、すぐに実践で活かせる」資料作りが最大の課題でした。専門用語を減らして、具体例を増やして...何度も何度も書き直しました。

これらの準備を進める中で、直前になって大きなハードルにぶつかることになります...

③ デモからの大幅リニューアル

戦略企画室で一度リハーサルを行おうということになり、初回の1週間前にデモを行いました。自分の中では割といい構成に仕上がったかなと自信満々にデモを迎えたのですが、、。結果、

「もっといい構成があるはず!全体的に手直ししてみよう!」

と。大幅に構成案の見直しをすることになりました。

武井さんや戦略企画室メンバーからは、「ワークで結局何をすればいいのかわからない」「内容の関連性がよくわからない」「勉強会の導入部分がところどころ長すぎる」などのフィードバックをいただきました。

焦りが顔に出ていたのを一番近くで見ていた同期の星くんには、結構心配されていたのを覚えています。

原稿もスライドも作り込んでいたのもあって、結構凹んでたよね笑

正直ね...。けど、本当にデモをやっておいて良かったと心の底から思いました。特に「参加者がワクワクする要素」を中心に据えた構成への転換は、その後の勉強会全体の質を大きく向上させることに繋がったと思います!

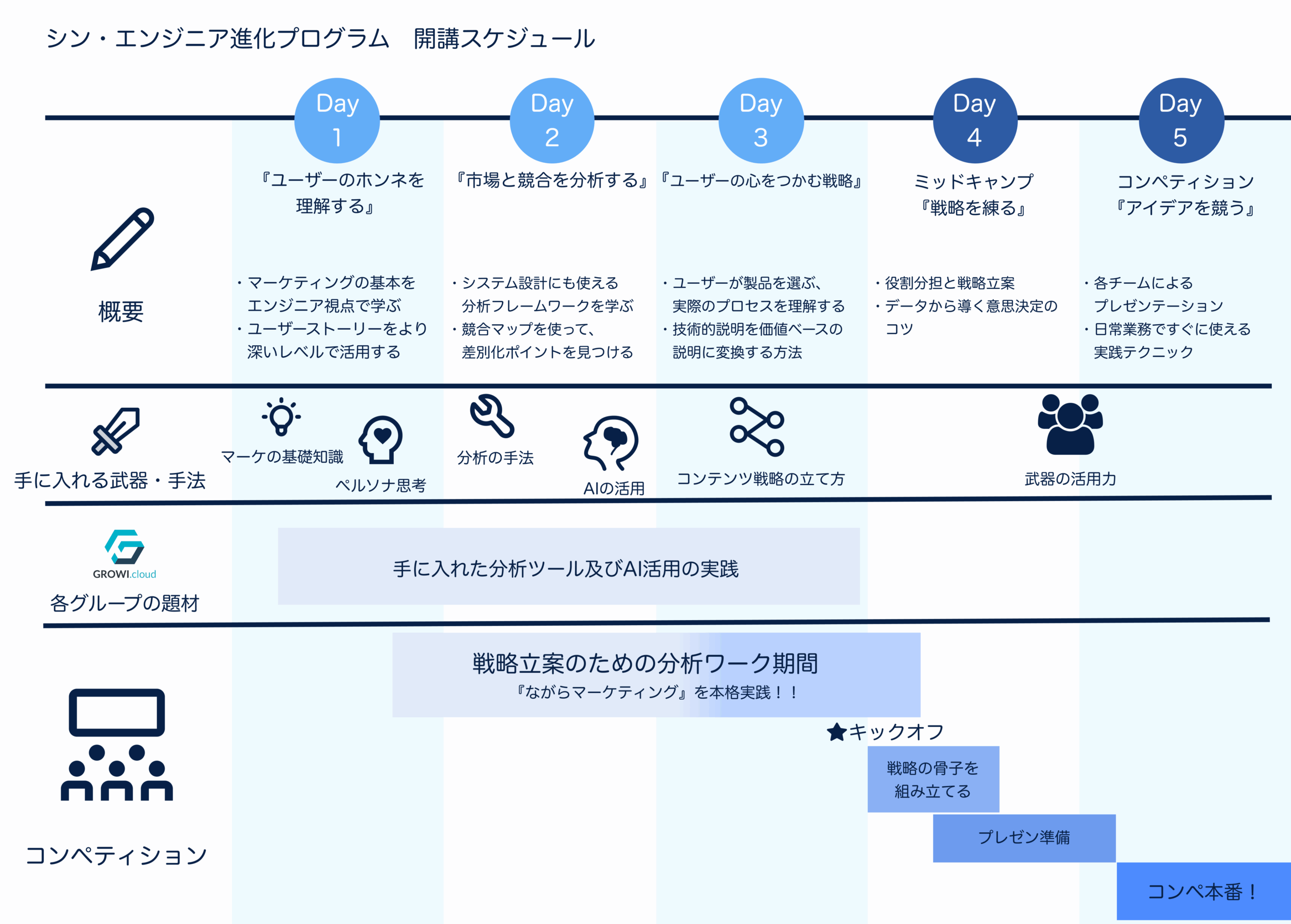

シン・エンジニアへの進化プログラムの完成

エンジニアとマーケティングの融合を目指した「シン・エンジニア」

たくさんの検討を経て、まず私たちが考えたのは「目指すべきエンジニア像」です。それが『シン・エンジニア』!

この『シン・エンジニア』って何かというと、従来の開発スキルに加えて、マーケティングの視点を自然に取り入れられるエンジニアのことなんです。ユーザーが本当に求めているものを理解して、それを技術で実現できる新しい形のエンジニア像です。

「あなたが作るものはもっとよくなる、ユーザーにもっと届きやすくなる、故にものづくりが楽しくなるはず!」——武井さんのこの言葉が、プログラム全体の設計思想になりました。エンジニアにマーケティングを「やらされる仕事」じゃなくて「楽しみながら身につける武器」として感じてもらいたかったんです!

「なぜこの機能が必要なのか」「ユーザーはどのような体験を求めているのか」を考えながら開発できたら、もっと業務が楽しくなるんじゃないかな、という発想です!

この考え方をもとに、日常業務の中でマーケティングの視点を自然に取り入れられるプログラムを設計して、『シン・エンジニアへの進化プログラム』というタイトルをつけることにしました!

エンジニアのためのマーケティング勉強会の工夫

「シン・エンジニア」という理想像を実現するため、普通のマーケティング研修とは違う工夫をいろいろ取り入れました。特に力を入れたのが以下の2点です:

① 『武器』を集めていくストーリー性

エンジニアの皆さんに「学ぶ」というより「使える武器を手に入れる」という達成感を味わってもらうため、勉強会全体をストーリー仕立てにしました。

今回の勉強会は5日間で行い、大きく分けて二つのブロックになるように構成しました:

- シン・エンジニアになるための『武器』としてマーケティングにまつわる基礎概念や基本的なフレームワークを体験していくday1〜day3

- コンペに向けて武器を実践していくday4〜day5

ここでいう『武器』は、日常の開発業務で使えるマーケティングの知識やフレームワークのことです。

例えば「ペルソナ作成」「カスタマージャーニーマップ」「SWOT分析」といった、ユーザー理解や施策立案に役立つツールを、エンジニアでも手軽に扱えるように噛み砕いて提供していきました。

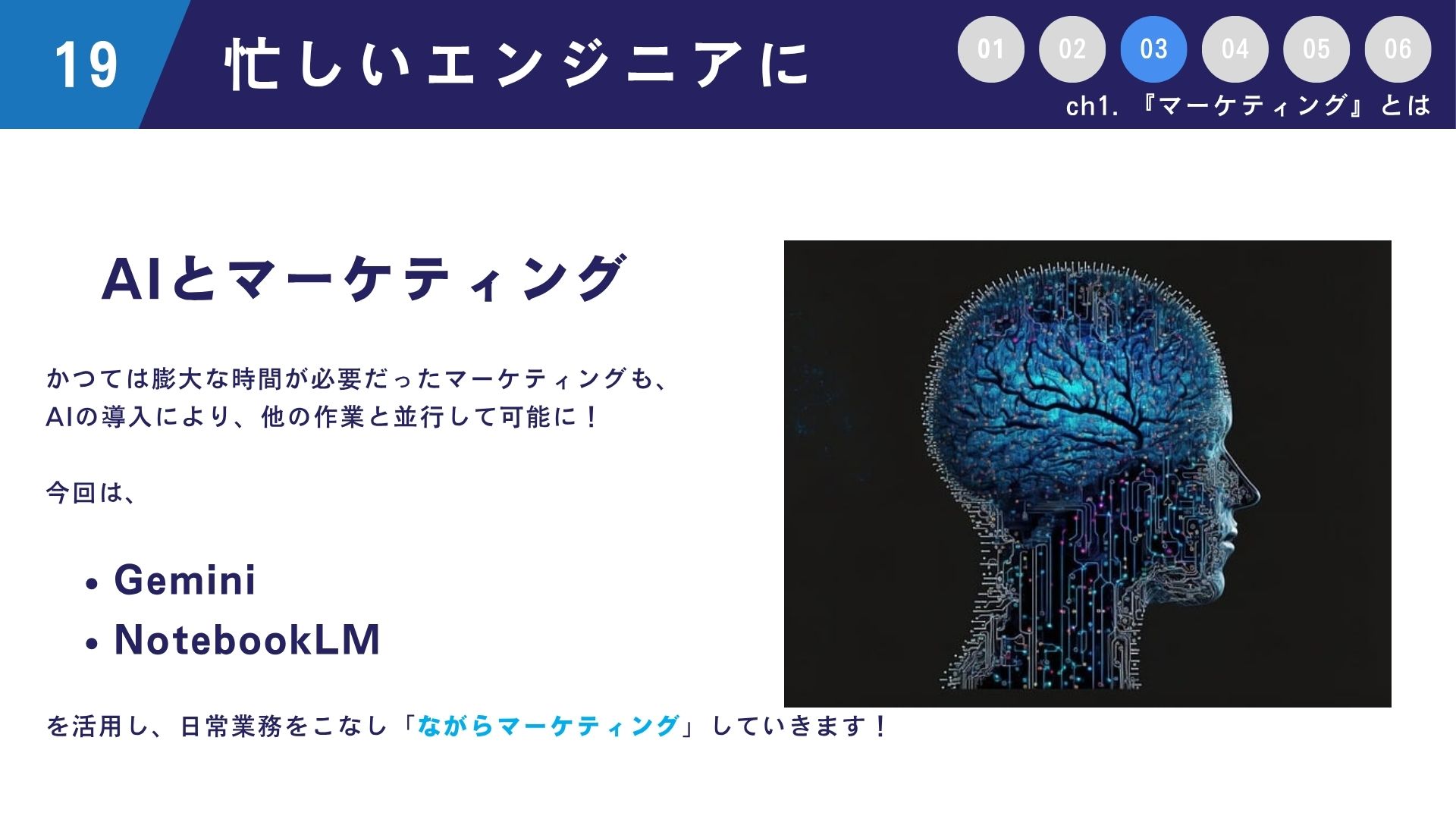

② AIを活用した「ながらマーケティング」

今回の勉強会で特に意識したのが、エンジニアの皆さんの忙しい業務スケジュールに無理なく組み込める「ながらマーケティング」という新しい考え方です。

「ながらマーケティング」って何かというと、日常の開発業務を進めながら、ちょっとした隙間時間にマーケティングの視点を取り入れる方法です。

例えば、新機能の開発前に15分だけ簡易的なペルソナを作ってみたり、ユーザーからのフィードバックを整理する時にカスタマージャーニーマップを使ってみたりする感じです。

でも現実問題、エンジニアの時間って貴重ですよね。そこで私たちは、この「ながらマーケティング」を効率的に実現するために、AIツールの活用を勉強会の中心に据えました。これは単なる効率化じゃなくて、エンジニアのマーケティングへの心理的ハードルを下げる戦略でもありました。

AIツールをどのように具体的に活用したのか、また参加者の反応はどうだったのかなど、詳細は次編「武器集め編」でご紹介します☆

まとめ

いかがだったでしょうか。今回は「立ち上げ編」ということで、イベントの概要と企画から開催を迎えるまでのエピソードの数々をご紹介しました。

表向きは「エンジニアのものづくりをもっと楽しく、もっと価値あるものにする」という目的を掲げつつ、その背後には「業種関係なくマーケティングをやっていこうという意識を持つ」という全社的な意識改革の第一歩という大きな狙いがありました。

その両方のバランスを取りながら企画を進めていくことの難しさも、この経験から学ぶことができました。半ば「間に合わないかも」という不安も抱えながらではありましたが、太田さんをはじめとする戦略企画室メンバーの助けもあり、なんとか実現することができました。

そして何より、エンジニア社員の皆さんが「マーケティングを自分ごと化」できるような工夫を重ねたことが、この企画の最大の特徴になったと思います。

次回ブログでは、「武器集め編」(day1〜day3)の様子を詳しくご紹介していきます!マーケティングの基礎概念やフレームワークをどのように体験したのか、参加者の反応なども含めてレポートしますので、お楽しみに!